فتاة القطيف: سأكتب وأنا هادئة! - إلهام مانع

كتبت قبل عدة أيام مقالاً عن فتاة القطيف. كتبته وأنا غاضبة. غاضبة جداً.

ولأني كنت كذلك، كنت أهدر بالكلمات، دون تفكير.

لعنت، وكدت أشتم، أفرغت غضبي، ثم هدأت. وعندما هدأت قرأت ما كتبته في صباح اليوم التالي. وخجلت.

وجدت أن الغضب لا يجدي، لأن الكلمات معه لا تعني الكثير. تصبح جوفاء، خفيفة، لا وزن لها.

قلت لنفسي: "بالطبع من حقك أن تغضبي".

ألا تشعرون معي بالغضب من أجلها؟

أن تغتصب فتاة في الثامنة عشرة من عمرها من سبعة رجال، أربع عشرة مرة، ثم يحكم عليها القضاء السعودي بالسجن ستة أشهر والجلد مائتي جلدة، حري بأن يجعل الدماء تغلي في عروقها.

لكن أن يسعى القضاء السعودي إلى التغطية على فضيحة حكمه، التي أثارت الدنيا وأقعدتها، بتدمير سمعة الفتاة، واتهامها في شرفها، والافتراء عليها بما لم تقله، فإن الغضب يتحول إلى بركان، خاصة ونحن نعرف ما يعنيه ذلك لفتاة دُمر كيانها.

نعرف ذلك جميعاً.

قلت ذلك لنفسي، ورددت: "بالطبع إغضبي واهدري كالبركان". "من حقك أن تغضبي. لكن إياك.. إياك الحديث وأنت غاضبة. تحدثي وأنت هادئة".

"كي أسمع صوتك، تحدثي وأنت هادئة".

دعونا إذن نبدأ من حيث بدأت الحكاية.

بدأت الحكاية عندما أرادت فتاة أن تسترد صورة لها لدى شاب لا يمت لها بصلة.

صورة.

مجرد صورة.

إطار مربع يضم وجهاً ضاحكاً يبتسم.

صورة ليس فيها ما يسيء إليها. لا تجرحها. هكذا أكد كل من رأى تلك الصورة.

فالوجه ليس فيه ما يعيب. والضحكة ليست تهمة ندخل بسببها السجون.. إلا في السعودية ربما.

ما علينا.

المهم، أنها رغم ذلك كانت تريد استرداد تلك الصورة بأي شكل من الأشكال. بأي ثمن. تريد صورتها الصغيرة. تريد استردادها.

كانت خائفة.

هل نلومها على خوفها؟!

من يعيش في مجتمع مثل المجتمع السعودي، ومثله مجتمعات شبه الجزيرة العربية، وعلى رأسها اليمن، يعرف لم كانت الفتاة خائفة.

ذاك مجتمع تكفي فيه الكلمة أو النظرة، يكفي فيه أن تقف فتاة مع شاب في مكان عام، حتى تتهم في شرفها!

والشرف معناه هناك كبير.

لأن قطرات الدم تتحول إلى نصل سكين حاد يجز رقبتها جزاً لو هامت حولها مجرد شبهة.

ولذا تشب الفتاة منذ نعومة أظافرها على الخوف.

"خافي من جسدكـ".

"خافي من نفسكـ".

"خافي ممن حولكـ".

"خافي".

"لأن الخوف مفتاح الأمان".

ترضع على أوامر النهي والزجر.

"لا تضحكي هكذا".

"لا تبتسمي أمام الرجالـ".

"واخفضي صوتكـ".

"لا ترفعيه عالياً أمام الرجالـ".

"ثم لا تحركي جسدك هكذا. حبذا لو لففت نفسك كالشبح في قماشة حتى تغيبي.. تغيبي كالضبابـ".

"قفي وأنت مضمومة، مزمومة، عابسة، متجهمة، صامتة، ثم لا تحدقي في من حولك. إكسري عينيك، وانظري إلى الأرض".

"ليتك تتحولين إلى فقاعة، تذوب في الهواء فلا نراها".

هل تبدو تلك الأوامر مألوفة عزيزاتي؟

حتى لمن عاشت مثلي في بيئة كانت تقول لها إن ما يقوله المجتمع لا يعني الكثير بالنسبة لها، فإنه ترك بصمته على نفسي.

"أنت حرة، فكوني كما تريدين"، تلك الرسالة التي كان يرددها علي أبي دون أن يدري، لأنه أحبني وهو فخور. لأنه آمن بي.

لم أكن "عيباً"، لم أكن "جرحاً في وجهه"، ولم أكن "هماً يحسن أن نحيله إلى الزواج حتى نتخلص من ثقله".

لكني كنت أسمع ذلك الصراخ الخائف في عيون من حولي من النساء.

كنت أراه والخوف في رمقاتهن.

"خافي. خافي. لأن في الخوف الأمان".

ثم نلوم فتاة القطيف لأنها أرادت أن تستعيد صورتها!

نلومها لأنها سعت إلى ذلك سعياً.

خائفة، مرتجفة، ترتعش.

تلعن "طيش الطفولة".

وتلوم نفسها ألف مرة لأنها سمحت لنفسها بأن تشعر، كما يجب للفتيات الصغيرات أن يشعرن.

عزيزاتي، ليس في الحب ما يعيب.

ليس في الحب ما يعيب.

شعور إنساني طبيعي.

طاهر بريء.

جميل.

كالخير.

لكن مجتمع البداوة هو الذي يحول الجمال إلى قبح، والحب إلى دنس.

ونلومها بعد ذلك لأنها أرادت استرداد صورتها!

ونلومها بعد ذلك، لأنها وهي التي اغتصبت وانتهكت من سبعة رجال أربع عشرة مرة، وجدت من الصعب عليها أن تحكي فجيعتها!

تأخرت في الإبلاغ عن الجريمة!

نلومها على ذلك!

ليت من لامها يستحي على نفسه.

لكن هكذا بدأت الحكاية.

بدأت مع الخوف.

أما ما حدث بعد ذلك فقد كان فضيحة.

لم تكن فضيحة الفتاة.

فتاة القطيف طاهرة، لم تقترف أية جريمة.

هي الضحية، هل تعون؟

لم تفعل سوى أنها انتهكت عرفاً لا يعني في الواقع شيئاً إلا لمن يؤمن به.

الفضيحة كانت فضيحة القضاء السعودي، الذي ظهر عارياً أمام عيون العالم المدهوشة.

والفضيحة كانت فضيحة من يحاول اليوم أن يشوه سمعة الفتاة كي يداري على عورته.

"مجتمع الأعراف

يقتاد من الخوف..

من الخوف يقتاد.

وكهنوت..

يحيا من الظلام.

فكوني نوراً.. ولا تخافي.

لا تخافي،

لأن في الخوف احتضار".

***

السياسة الخارجية السعودية: "لا تنسوا، نحن في خندق واحد!"

أثارت التصريحات التي أطلقها العاهل السعودي قبل انطلاق جولته الأوروبية مستهل الشهر الجاري، دهشة بعض المراقبين. اتهم الملك عبد الله بريطانيا بأنها تجاهلت معلومات أمنية زودتها بها الرياض، كان من الممكن أن تفشل أول عملية إرهابية تعرضت لها لندن. غير أن قراءة متأملة لتلك التصريحات تظهر أنها لا تهدف إلى إحراج بريطانيا، بقدر ما تسعى إلى إعادة ضبط بوصلة السياسة الخارجية السعودية.

لن تبدأ زيارة دبلوماسية هي الأولى من نوعها منذ عشرين عاماً بإهانة مضيفك!

بيد أن الأمر بدا هكذا للوهلة الأولى. فالملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي بدأ في الثلاثين من أكتوبر الماضي زيارة رسمية لبريطانيا هي الأولى من نوعها لعاهل سعودي منذ عقدين، استبق جولته بانتقاد غير متوقع.

دعا الملك عبد الله في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" في التاسع والعشرين من أكتوبر، بريطانيا (وجميع الدول) الى "عدم التساهل في محاربة الإرهاب، واليقظة الدائمة ليلا ونهارا لمحاربة الإرهاب مثلنا في السعودية حيث نتابع الإرهاب ليل نهار".

لعل صيغة هذا التحذير لم تكن كافية. لذلك عندما طلب منه جون سمبسون كبير محرري الشؤون الدولية في "بي. بي. سي" -الذي أجرى معه اللقاء- أن "يسمي الدول التي يعتقد أنها لا تحارب الإرهاب بفعالية"، جاء رد الملك السعودي لا مواربة فيه: "أغلبها بما فيها انجلترا. نحن أرسلنا للانجليز بصفتهم أصدقاء لنا، بعثنا لهم برسالة قبل وقوع أول عملية إرهابية هناك، ولم يعملوا بها، وصار لديهم إرهابـ".

بطبيعة الحال، ردت بريطانيا فوراً، حيث نفت بشكل قاطع أن تكون قد تلقت معلومات بهذا المعنى، لاسيما أن دلالة التصريح تفيد بأنها كان من الممكن أن تعوق تنفيذ التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها لندن في السابع من يوليو عام 2005، ولم تفعل! ولفتت إلى أن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني قد حققت في الأمر، ولم تعثر على دليل عن ورود مثل هذه التحذيرات من جهاز الاستخبارات السعودي.

السؤال إذن: لم استبق العاهل السعودي الزيارة بمثل هذا التصريح؟

المؤكد أنه لم يكن يرغب في تعكير علاقات المملكة مع بريطانيا. ذلك أن البيان السعودي الحكومي الذي صدر بمناسبة جولة الملك الأوروبية، والتي شملت أيضاً كلاً من ألمانيا وإيطاليا، نص على أن هدفها "تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه الدول، وسبل تعزيزها في المجالات كافة"، وتعزيز العلاقات لا يتم عبر اتهام الدولة "الصديقة" بالتقصير والإهمال والتسبب في مقتل مواطنيها.

لا. الأحرى أن الهدف كان إيصال رسالة، مفادها أن المملكة وحلفاءها في الغرب يقفون في خندق واحد. خندق يجمع بين مصالح الجانبين ليجعلها مشتركة، ويذيب خلافاتهما، وهي كبيرة، ليعيدها من جديد إلى خانة خلفية تتراكم عليها أتربة النسيان.

أعادت تلك الرسالة بوصلة السياسة الخارجية السعودية إلى الاتجاه الذي اتسمت به خلال الحرب الباردة، وحددت بوضوح مسارها من جديد.

السياسة الخارجية السعودية خلال الحرب الباردة

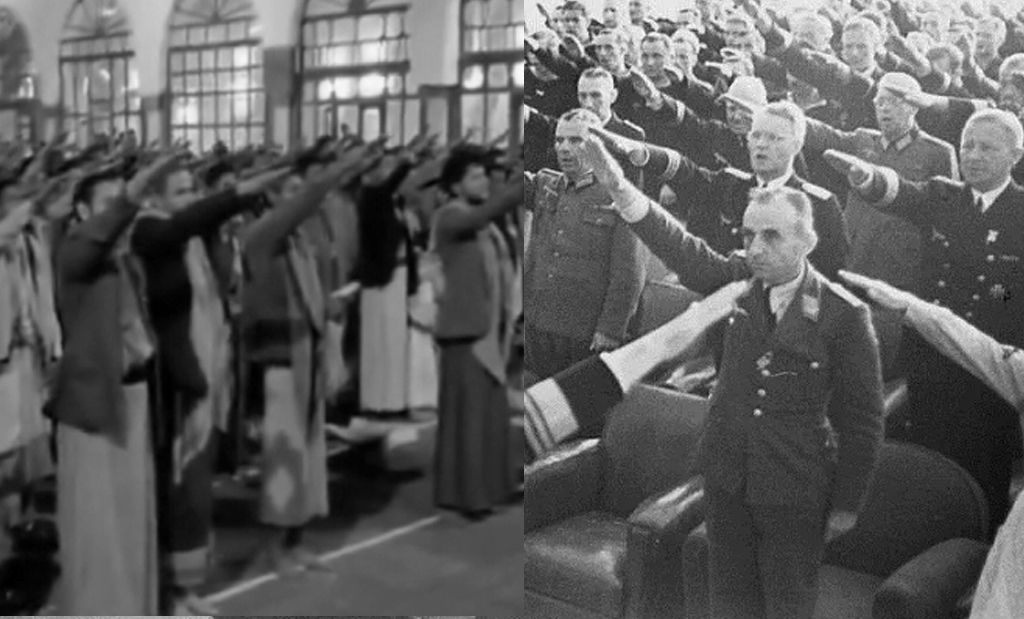

اتخذت السياسة الخارجية السعودية خلال الحرب الباردة مسارين متوازيين: المسار الديني وتوأمه البراغماتي.

المسار الديني ظهر عبر شكلين: الأول: من خلال قيام السعودية باتخاذ عدة خطوات مدروسة لنشر مفهومها وتفسيرها الديني للإسلام في العالم. وكمثال على هذه الخطوات: الحملة الناشطة التي قامت بها السعودية، وما زالت، في الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفييتي في وسط آسيا، وفي إندونيسيا وماليزيا.

والثاني: عبر عن نفسه من خلال تولي السعودية دور الحامي السياسي والمالي للمنظمات الإسلامية العاملة في العالم العربي والدول الإسلامية، فتأثير السعودية القوي وسيطرتها على منظمات مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أعطتها القدرة على تجيير المعونة المالية للجماعات والجمعيات الإسلامية.

هذا المسار عكس ببساطة الأساس الديني الذي قامت عليه الدولة السعودية في تحالف المؤسسة الدينية الوهابية مع العائلة الحاكمة، ووفر غطاء لشرعية النظام السياسي داخل المملكة، والأهم أنه ساعدها على تولي دور القطب الموازي والهادم لفكر "العروبة القومي"، الذي كان يدعو صراحة إلى القضاء على نظامها المتحالف مع الولايات المتحدة.

دورها هذا كان ضرورياً خلال فترة الحرب الباردة، لاسيما أن الدول العربية التي تبنت الفكر القومي "العلماني" (مع التحفظ على هذا المصطلح، باعتبار أن معظم تلك الدول أخذت من العلمانية قشورها، ولم تعكسها واقعاً فعلياً في سياساتها، خاصة في ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، أو القوانين الخاصة بالحريات المدنية) كانت تسير عادة في قطب الاتحاد السوفييتي.

في المقابل، فإن المسار البراغماتي في السياسة الخارجية السعودية لا يختلف كثيراً عن أية دولة أخرى، فالهدف منه أساسا الحفاظ على مصالح الدولة أمنياً وسياسياً. ولذا كان لافتاً أنه كلما تعارضت مصالح الدولة الوطنية مع الاعتبارات الدينية، كانت الدولة السعودية تختار دوماً تأمين مصالحها الوطنية.

ضمن إطار هذا المسار، كان التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، الذي اعتبرته الدوائر السياسية الحاكمة حجر الأساس في ترتيبات الأمن الوطني للبلاد. بحثت السعودية إذن عن التزام أمريكي بالدفاع عنها من أي اعتداء لقناعتها بأن حماية المملكة تقع في الحقيقة خارج حدودها وخارج أي إجراء إقليمي خليجي. ووافقت الولايات المتحدة على لعب هذا الدور لأن استقرار السعودية مهم لأمن الخليج ولثروتها النفطية، ولأنها كانت حليفاً "يمكن الاعتماد عليه" في المواجهة التي كانت قائمة خلال الحرب الباردة مع العدو الشيوعي.

وعليه، فمقابل حصول السعودية على الضمانات الأمنية وصفقات شراء الأسلحة، فقد ضمنت هي الأخرى تدفق النفط وبأسعار معقولة، كما لعبت دوراً في توسيع وتعزيز الإجراءات الأمنية الأمريكية في المنطقة خلال فترة الحرب الباردة.

زلزال الحادي عشر من سبتمبر

أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية مثلت زلزالاً، خلخل أسس السياسة الخارجية السعودية، وأدخلها في مرحلة من الضبابية وعدم الاتساق. كانت مرحلة عدم التوازن قد بدأت فعلاً قبل الحادي عشر من سبتمبر، بعد تغير المعادلة الدولية مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وغياب العدو "الملحد" عن الأفق، لتتبدى تداعيات دعم "الإسلام السياسي"، وبروز وجهه "الجهادي". كما أن العائلة المالكة، والأهم القوى الدينية الناشطة السعودية، بدأت تظهر تململاً واضحاً من استمرار بقاء القوات الأمريكية في أراضيها، بعد أن قامت مشكورة بإخراج قوات صدام من الكويت.

لم يعد الحليف صديقاً. والعدو المشترك اختفى، لتظهر التناقضات الواضحة بين الجانبين، بين دولة دينية تدعم تفسيراً للدين، استخدمته جماعات متطرفة لشن حرب على "الصديق الكافر"، وقوة عظمى، أصبحت القوة الوحيدة في العالم، ولأنها كذلك بدأت تتصرف بما يتماشى مع هذا الموقع.

الحادي عشر من سبتمبر جاء ليظهر تلك التناقضات واضحة سافرة لأول مرة. ولأنها تناقضات جوهرية، عايشت المملكة فترة صعبة، لم تعرف خلالها كيف تضبط بوصلة سياستها الخارجية، أو إلى أي اتجاه تحيله، لاسيما وأن إدارة الرئيس بوش بدأت تتحدث، بجدية غريبة، عن ضرورة "نشر الديمقراطية" في البلدان العربية، لمواجهة خطر التطرف، وتغمز طرف المملكة علانية.

ولم تكن السعودية وحدها التي تعاني من حالة الاختلال تلك. إدارة الرئيس بوش كانت تمر هي الأخرى بمرحلة انتقالية. فالهجمات الإرهابية أرغمتها على الخروج من سياسة الانكفاء والانعزال عن الشأن الدولي، الذي شاب مواقفها في السنة الأولى من حكم الرئيس جورج بوش، وأجبرتها على إعادة تقييم سياساتها في الشرق الأوسط. وكانت محصلة التقييم أن سياستها "الواقعية"، والقائمة على دعم أنظمة مستبدة لكنها "صديقة"، لا تتماشى مع المصالح الأمريكية البعيدة المدى، وأن ترك المنطقة لحكامها لن يؤدي إلا إلى انتشار موجة التطرف فيها، وتحولها إلى بؤرة للأزمات، بعضها سيتم تصديره إلى الولايات المتحدة.

السياسة الخارجية السعودية

في مرحلة ما بعد 11سبتمبر

مرحلة الاختلال كانت رغم ذلك قصيرة. القناعة السائدة هي أن تعرض الرياض لهجمات مايو الإرهابية عام 2003 هو الذي دفعها إلى تحديد مسار السياسة الخارجية السعودية تجاه دعم الحرب الدولية ضد الإرهاب، والمشاركة فيها بفعالية. وهذا صحيح. لكن العامل الحاسم الذي جعل الرياض تجد صوتها من جديد كان إيران والتغير الذي طرأ على سياستها الخارجية بعد وصول الرئيس أحمدي نجاد إلى السلطة. فطوال تاريخ المملكة، وهو قصير في عمر الشعوب، كان هاجسها الأمني الأساسي هو خطر القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، وبالتحديد العراق وإيران (مصر الناصرية نجحت في احتوائها بأموالها النفطية وحركة الإخوان المسلمين)، التي عملت دوماً على خلخلة نظامها السياسي، كل لأسبابه.

ولأن إيران الشيعية بدأت تظهر مخالبها الثورية من جديد مع الرئيس أحمدي نجاد، ولأنها اتخذت من العراق المحتل مسرحاً جديداً لنفوذها المتنامي في المنطقة، وحولت سوريا ومعها لبنان إلى ساحة أخرى للمواجهة مع الأنظمة السنية العربية، ولأن الولايات المتحدة اعتبرت إيران الساعية لامتلاك قوة نووية خطراً حقيقياً، وجدت الرياض من جديد في واشنطن الحليف الطبيعي لمواجهة الجار الخطير.

ومع هذين العاملين؛ الخطر الإيراني الشيعي الثوري، والحركات الجهادية الساعية إلى الإطاحة بالعائلة المالكة، تحدد مسار السياسة الخارجية السعودية واضحاً، يشبه إلى حد كبير المسار الذي اتخذته خلال الحرب الباردة، ويجمع من جديد بين وجهيه الديني والبراغماتي، وإن اختلفت طبيعة "العدو". فالعدو اليوم "إقليمي"، وله طابع أيديولوجي يتمثل في مضمونه "الشيعي"، ولذلك تجب مواجهته بمضمون مقابل "سني"، يتم دعمه بالمال، والسلاح إذا استلزم الأمر. والعدو اليوم أيضاً "جهادي دولي"، وتجب مواجهته بجهود مشتركة لنشر "أيديولوجية دينية غير متطرفة"، لكنها لا تمس بحال من الأحوال الأساس الوهابي لذلك الفكر. والحليف كما الأمس هو الولايات المتحدة، وبريطانيا تبعاً، وهي الأخرى حسمت موقفها بعد أن أدركت، وهي محرجة، أنه لا مفر من سياستها "الواقعية"، في دعم الأنظمة المستبدة "الصديقة"، إذا أرادت أن تخرج من مستنقع العراق، وتُحجِّم من نفوذ إيران، وتتجنب وصول القوى الإسلامية "غير الصديقة" إلى السلطة. إدراك "واقعي" جعلها تبتلع دعواتها لنشر الديمقراطية في المنطقة، محيلة إياها إلى خانة الأمنيات المستقبلية.

والمحصلة أن صوت المملكة أصبح أكثر ثقة، يتحدث من موقع قوة، تدعمه ثروته النفطية غير المتوقعة، يرتفع محذراً إيران من مغبة طموحاتها النووية، ويهددها بأن استمرارها في "سياستها العدائية"، لن يؤدي إلا إلى "دفاع الدول العربية عن نفسها". لا يجد حرجاً في تقريع أحد حلفائه علناً، بريطانيا تحديداً، بأنها لم تهتم كفاية بالمعلومات التي قدمتها لها الرياض لمواجهة هجمات إرهابية آنية. وهو في كل ذلك لا يريد سوى أن يذكرها، هي والحليف الأكبر، بأنه وهما "أصدقاء"، ويقفان في خندق واحد.

ا. م

[email protected]

فتاة القطيف: سأكتب وأنا هادئة!

2007-11-28