علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان لـ"النداء":

إذا لم يغلق بطريقة صحيحة.. سيفتح يوماً ما

* الفريق الدولي هو من أغلق هذا الملف، ولم تتسلم الوزارة رسالة شكوى من أسرة «السيلي» عن اختفائه

قال وكيل حقوق الإنسان إن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الكرامة الانسانية وإنكاراً لمقاصد الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

- جلال الشرعبي

واشار علي تيسير في مقابلة مع «النداء» إلى أن الإختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون وينزل به وبأسرته عذاباً شديداً، وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل حق الشخص في الإعتراف به كشخص في نظر القانون وحقه في الحياة والحرية والأمن، وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

وكيل وزارة حقوق الإنسان الذي كان يتحدث في مكتبه قال أيضاً إن الحكومة اليمنية تعاطت بجدية وشفافية في هذا الموضوع مع فريق الإختفاء القسري من الأمم المتحدة الذي قدم إلى اليمن بخصوص طلب معلومات حول عدد من حالات الإختفاء القسري التي نتجت معظمها من جراء الإقتتال الداخلي في جنوب اليمن قبل تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م، والذي بات يعرف بأحداث 13 يناير 1986م.

وأضاف: «لقد استقبلت بلادنا الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري منذ أغسطس 1998م، لبحث الوسائل الممكنة لحل هذه المسألة الإنسانية وبيان الجهود الحكومية وشرح الصعوبات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الحكومة في سبيل الحل وتمكينها من مقابلة المسؤولين الحكوميين وأسر الضحايا، وحتى الآن مازال التعاون الشفاف قائماً.

الواضح من حديث المسؤول الثاني في وزارة حقوق الإنسان أن الجهود الحكومية كانت تنصب لإقناع الخارج الممثل في الفريق المعني بالإختفاء القسري، في جنيف. غير أنه يبرر هذا بأن لقاءات عدة قامت بها الوزارة مع أسر وذوي المختفين وأنها ما زالت تتابع بقلق هذا الأمر. وأشاد بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان منذ البداية وبذلت الجهود المضنية، كما قامت بنشر إعلان صحفي لكافة أسر الضحايا لتقديم معلومات حول إختفاء ذويهم ونفذت العديد من الاجراءات الفاعلة لإستجلاء مصير المختفين، وقد قامت بتقديم تقرير في العام 2002م يتضمن المعلومات المتحصلة نتيجة لتوصيات الفريق العامل عن حالات الإختفاء القسري في اليمن. كما قام وفد رسمي بالعديد من الزيارات بدعوة من الفريق وتم مناقشة التقارير المقدمة من الجانب اليمني في لقاء عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك في اغسطس 2002م.

وأوضح الوكيل: «كان نتيجة تلك الجهود أن أوقف الفريق النظر في (56) حالة من الحالات المبلغ عنها لاقتناعه بالردود المقدمة حولها، واعتبارها منتهية بعد مرور ستة أشهر كاملة دون تلقي تعقيبات أو مراسلات حولها من قبل الجهات التي أبلغت عن تلك الحالات أو الأسر المهتمة بمعرفة مصير أقاربها المدعى اختفاؤهم، وأبقى الفريق تحت النظر (35) حالة طالب الفريق الحكومة اليمنية ببذل المزيد من الجهود في التحقيقات حول هذه الحالات حتى يتم استجلاء الموقف عنها. كما وافى الفريق اليمن بالحالات الأخرى المسجلة لديه وعددها (150) حالة اختفاء يدعى بحصولها في فترات مختلفة منها في الستينات والسبعينات والثمانينات ومنها يدعى حصولها في حرب صيف 94م أو أثناءها».

وتابع: «لقد قمنا بصفة دورية بإرسال كافة المعلومات التي حصلنا عليها إلى الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري حيث أعلن الفريق العامل تعليق النظر في (6) حالات وتطبيق قاعدة الستة الأشهر عليها لاعتبارها منتهية في شهر سبتمبر 2004م».

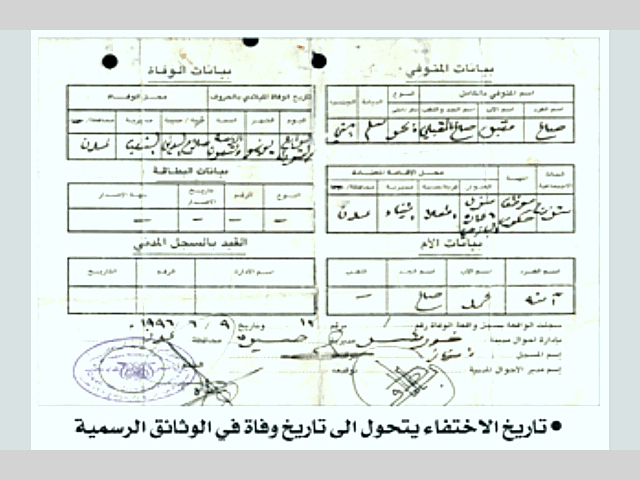

وحول اعتبار الوزارة تاريخ الإعتقال تاريخ وفاة للاشخاص المختفين وقيامها بتقديم معلومات للفريق الدولي حول العديد من المختفين باعتبارهم متوفين قال: «عندما لا نعرف مصير شخص له سنوات طويلة مختف حينها نعتبره متوفى ونقدم للفريق الدولي معلومات عن استلام ذويه لراتبه بانتظام».

يعتبر وكيل وزارة حقوق الانسان تسليم الراتب لذوي المختفي الذي تعتبره الوزارة متوفى وتطالب جهة عمله بشهادة الوفاة إنقاذاً لسمعة البلد [وردت هذه العبارة في احدى مخاطبات الوزارة] تعويضاً كافياً لأسرته، وأن غير الموظفين قد تم اعتماد مكافأة شهرية لذويهم «لا يعرف مقدارها». وفي يونيو 2005م، أعلن فريق الإختفاء القسري أن الحالات التي ما زالت قيد النظر من قبل الفريق عددها (90) حالة فقط، بعد أن تم إقناعه من الجانب اليمني بأن الحالات الأخرى (60) حالة، تعتبر منتهية و غير محتاجة إلى إعادة البحث والتحري حولها.

خلاصة حديث وكيل وزارة حقوق الانسان أن هناك التزاماً رسمياً يمنياً دؤوباً لإقناع الفريق الدولي بإغلاق قضايا مختفين قسرياً ما زالت حالاتهم تمثل قلقاً كبيراً أمام الحكومة اليمنية، وأن هذا الجهد الذي ينصب بتفان نحو الخارج يكسوه الصمت وربما الغياب في التواصل مع أسر وذوي المختفيين قسرياً في الداخل. وأن أسارير الوجه تبدو عريضة حالما يحقق الفريق اليمني نجاحاً في إقناع الفريق الدولي بإغلاق قضايا مختفيين قسرياً غالب أهاليهم يعيشون ظروفاً صعبة وإنتظاراً قاسياً.

ويقول علي تيسير إن الفريق اليمني الذي يضم ثمانية أعضاء قام بالنزول الميداني لأغلب المحافظات والمدن التي يتواجد فيها أهالي المختفين لرفدهم بالمعلومات التي يمكن رفد التقرير الرسمي بها- وهذا يعني أن الجهود المبذولة تنصب في إثبات حالة الوفاة بالنسبة للمختفين، دونما تقديم شهادات تثبت وفاتهم من قبل الجهات التي قامت باعتقالهم.

ورغم نفي عديد من ذوي المختفين لـ«النداء» الذين كانوا غير موظفين مع الدولة، استلامهم لمرتبات حكومية، إلا أن وكيل حقوق الإنسان أكد أنه تم التواصل مع عديد جهات رسمية وهي تتكفل بمنح إعانات ومرتبات شهرية لذويهم اعتبرها الوكيل تعويضاً.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان: «سنغلق هذا الملف غلقاً أمنياً، قسرياً. وإذا لم يغلق بطريقة صحيحة فإنه سيفتح يوماً ما».

وأضاف: «إن ملف المختفين قسرياً من الملفات الكبيرة وتستحق الأطراف الرسمية التي تعمل في هذا الشأن التقدير».

وحول مسؤولية الدولة ومساءلتها إزاء حالات إختفاء قسري كانت طرفاً فيها قال: «كيف أحاسب أشخاصاً ليس لديهم يد في الموضوع، ولم تكن الدولة الحالية هي من تحكم، والمسؤولون ليسوا هم انفسهم عندما حدثت عمليات الإختفاء؟! ولو كانت الدولة هي التي تحكم لحاسبناها بشكل كبير».

وتابع: «لا تتحمل الدولة مسؤولية مباشرة فيما حصل ولكنها تظل مسؤولة أخلاقياً وانسانياً حتى تقوم بالسيطرة عليه وتعويض المتضررين وهي تجتهد من أجل هذا وإن كان ليس بشكل كامل».

وقال علي تيسير إن وزارته مستعدة لبذل كل جهودها إذا تبين أن أياً من ذوي المختفين لا يتسلمون رواتب ذويهم أو تعرضت للإيقاف لأنها وسيط بين الأشخاص والجهات الرسمية. «أقول عبر «النداء»: أي أسرة تم إيقاف راتب عائلها المختفي قسرياً لن تقف الوزارة مكتوفة الأيدي وستتابع بجدية هذا الأمر».

وبشأن إختفاء صالح منصر السيلي قال: «ليس لدينا معلومات كافية ومؤكدة عن حالته. وما نعرفه أنه كان لديه إمكانيات مالية كبيرة وقد يكون إختفاؤه مناسباً له بل ومن في حالته سيبذل كل الجهود حتى يختفي.. علاوة على أن وزارة حقوق الإنسان حتى الآن لم تتسلم أي شكوى من أهله وذويه عن إختفائه لذا فإن الغموض يحوم حوله».

وأوضح أن العديد من الجماعات استخدمت هذا الملف استخداماً سياسياً للمناكفات. لكنه يحترم الآراء من أي جهة كانت ما دام الموضوع بهكذا أهمية.

وحول نية العديد من أسر المختفين تفعيل قضيتهم دولياً حال استمرت الجهات الرسمية متجاهلة لهم قال: «المسألة لا تحتاج إلى هذا الحمل الثقيل».

وعن قانونية إغلاق الملف من قبل وزارة حقوق الإنسان قال: « الفريق الدولي هو من أغلق الملف طبقاً لشروطه المتبعة»

وأشار وكيل وزارة حقوق الانسان إلى أن جملة من الصعوبات واجهت عملهم منها عدم وجود سجل مدني متكامل لتسجيل جميع حالات الولادة والوفاة خلال الفترة التي وقعت فيها الأحداث، وأن العديد من الظروف والأوضاع التي رافقت تلك الأحداث أدت إلى فقدان الكثير من القرائن التي يمكن الإعتماد عليها كأدلة إثبات للحالات، فضلاً عن عدم وفرة البيانات المقدمة من المفوضية لتوضيح الحالات المحددة في كشوفاتها، والصعوبات التي رافقت عملية البحث عن المعلومات وعدم ذكر ألقاب بعض الحالات الواردة في كشوفات المفوضية ووجود تشابه كبير في الاسماء الثلاثية لبعض الحالات.

«إن ما تأمله اليمن من الفريق الدولي هو أن يتم تطبيق قاعدة الستة أشهر على كافة الحالات المدرجة في كشوفات الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري».

هذا ما يؤكده الوكيل علي تيسير والعبارة التي تجدها الوزارة مناسبة لتذيل بها تقاريرها المقدمة إلى المفوضية السامية.

[email protected]

***

البحث عن تحسين سمعة بدلاً من المفقودين

اهتمام الأمم المتحدة المتزايد والمتعاظم -بحقوق الإنسان هو العنوان البارز للعلاقة بين هذه المنظمة الدولية، وأسر المختفين قسراً، وناشطي حقوق الانسان -جماعات وأفراد- في اليمن. وتمسك أرباب وأولياء وهذه الأسر، ببلاغاتهم السابقة واستماتتهم الصلبة في المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، هي العنوان الأبرز في هذه العلاقة القائمة على مبدأ أن حياة الانسان مصطفاة نبيلة ورفيعة جداً، حرمت الشرائع السماوية والقوانين والمعاهدات انهاءها أو ابادتها أو انتهاكها أو الانتقاص منها بالظلم أو التعسف أو القهر أو الخطف أو الاختفاء القسري غير الطوعي.

ويجد المتابع لملف الاختفاء القسري في اليمن أن العلاقة بين أسر المختفين قسراً والمفوضية السامية لحقوق الانسان سابقة بسنوات على العلاقة بين المنظمة والحكومة اليمنية، وتقوم على قوة الحجة وتشبث الأسر بحقوق ذويها المختفين.

البداية الزمنية لهذه العلاقة غير دقيقة لمن أراد توثيقها والتعاطي معها، فهناك من يرى انها بدأت عقب احداث يناير 86م ونزوح جماعات كبيرة ممن كانوا يُعرفون بـ«الزمرة» إلى الشطر الشمالي، وجعل صنعاء محطة للتواصل مع المفوضية بجنيف ونيويورك. واستجابت المفوضية -كما تبين تقاريرها- كثيراً لتقارير الاختفاء القسري التي كانت ترسل احياناً من باب توسيع نطاق المعونات والمساعدات الخارجية: المادية والمالية، لأسر المختفين قسراً وضحايا هذه الاحداث عموماً. وأحياناً أخرى من باب المماحكات وتصفية الحسابات مع الحزب الاشتراكي اليمني اثناء حكمه للجنوب.

ويتجسد هذا الرأي الأخير في ذلك التحامل غير المبرر الذي اظهره الرد الرسمي للجمهورية اليمنية الصادر في يوليو 2002م على المفوضية. فالرد الذي أعدته اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان اثناء تولي علي الآنسي مدير مكتب الرئاسة، لرئاسة اللجنة، يحمل الحزب الاشتراكي مسؤولية هذا الملف، وينفي في نفس الوقت نفياً قاطعاً صحة تلك البلاغات المتضمنة حدوث حالات اختفاء قسري اثناء حرب صيف 94م وما بعدها.

العلاقة بين الاسر والمفوضية بدأت -بحسب مراقبين- قبل يناير 86م، فهناك بلاغات محدودة جداً و اقتصرت في الغالب على حالات الاختفاء خلال سبعينيات القرن الماضي. ولا بد هنا من الاشارة إلى الدور الهام والحيوي الذي لعبته وتلبيه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وناشطون في هذا المجال، فهؤلاء يمثلون همزة الوصل الرئيسة بين اسر المختفين والمفوضية ويكادون أن يكونوا مصدر معلومات واتصال مباشر مع هذه المنظمة الدولية وقناة رئيسية لإيصال بلاغات الاختفاء أولاً بأول إلى المفوضية.

وبالتتبع للمحطات وللمحطات الزمنية الاساسية لهذا الملف الشائك، فإن عام 1998م يُعد نقطة تحول هامة في حلحلة ملف الاختفاء القسري في اليمن، فقد زار وفد من مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من صنعاء وعدن خلال الفترة 17-21 اغسطس من ذلك العام وأعدَّ تقريراً مفصلاً عن حالات الاختفاء قدمه لاحقاً للحكومة اليمنية للرد عليه.

الرد الرسمي الأول الصادر عن الحكومة اليمنية في يوليو 2002 تضمن جوانب هامة، نوجز اهمها في النقاط الآتية:

- رغبة الحكومة، الملحة، في التعاون مع المفوضية لأجل حل قضايا جميع حالات الاختفاء القسري وبما يكفل إغلاق هذا الملف نهائياً.

- ان الملف ليس بذلك الحجم أو الخطورة التي تحدث في بعض الدول، ويتضمن حالات محدودة حدثت في ظروف سياسية معينة، وخص الرد بالذكر احداث يناير 86م.

- قيام الحكومة بتسوية اوضاع من تبين اختفاؤه في احداث يناير.

- الاعلان عن توجه الحكومة لمعالجة كافة قضايا الاختفاء القسري.

واكدت الحكومة اليمنية في ردها عدم تحفظها في تعويض أي اسرة ثبت فقدانها أحد أقاربها في احداث يناير 86م (لم يتم تعويض أي اسرة حتى اللحظة)، واعتبار كل من ذهب ضحية هذه الأحداث شهيداً وتتقاضى اسرته إعانة شهرية من جهة العمل التي ينتمي إليها «الفقيد»، وفي حالة عدم عمله في جهة حكومية تمنح الاسرة إعانة من طريق وزارة الشؤون الاجتماعية (الإعانة تبلغ 2000 ريال, 10 دولارات تقريباً، تبجح الحكومة رخيص).

وبالعودة إلى أدبيات مفوضية الأمم المتحدة فقد حددت جملة من الضوابط الاجرائية والاستنتاجات والتوصيات والفقرات المطلوب من الجانب الحكومي توضيحها، أبرزها: ملابسات حالات الاختفاء القسري المبلغ بها، وتشكيل فريق عمل يتولى التواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا القانونية فيما يتعلق بحالات الاختفاء، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الأشخاص المختفين وأفراد اسرهم والتدابير المتخذة لمنع حدوث حالات اختفاء في المستقبل.

وهناك سلسلة اجرائية مهمة متصلة بالأطراف المعنية الأخرى (أسر المختفين والناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال) وتقوم هذه السلسلة على صحة بيانات بلاغ الاختفاء وتحديد عنوان وهاتف والبريد الالكتروني كل من هذه الاطراف، والتواصل مع المفوضية والالتزام بالمهلة المعروفة (ستة اشهر) وهو الاجراء الأهم.

وتبين وقائع عديدة ان الاجراء الاخير يشوبه ثغرات وإشكاليات وإرباكات عديدة تحول دون تواصل المفوضية مع هذه الأطراف لإبلاغها بالرد الرسمي لكل حالة من حالالت الإختفاء قبل ايقاف النظر في الحالة من عدمه، وأبرز هذه الاشكاليات تلك المتعلقة بالعناوين وارقام هواتف الاطراف المبلغة بالحالة.

حتى الآن أوقفت المفوضية النظر في أكثر من 90٪ من الحالات (من أصل 142 حالة)، لكن الملف اليمني ما يزال عامراً، فقد أضافت المفوضية مؤخراً قائمة تضم 71 حالة جديدة معظمها لحالات سجلت عقب حرب 1994.

قد تفعل الحكومة آليات استخراج شهادات وفاة جديدة، لكن سمعتها في الخارج لن تتحسن.

***

ضحايا الإختفاء القسري.. جراح لم تندمل بعد!! - فهمي السقاف

تعاقبت الانظمة ولم يعترف أو يعتذر احد لذوي الضحايا. لم يفكروا برد اعتبار هؤلاء وتعويضهم. المنظمات المعنية بحقوق الانسان في بلدنا لم تطالب السلطات يوماً برد اعتبار المختفين، وتعويض ذويهم، ومعرفة مصيرهم قبل كل شيء. فعلت المفوضية السامية التابعة للامم المتحدة ذلك لمرة وصمتت. (يجب الاشارة إلى جهد بذل من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية التي كان يرأسها د/أحمد الكازمي بعدن التي بذلت جهوداً لجمع معلومات عن ضحايا الاختفاء القسري في اليمن، ولكن المنظمة الآن تعيش حالة موت سريري!!).

تعاقبت الانظمة ولم يعترف أو يعتذر احد لذوي الضحايا. لم يفكروا برد اعتبار هؤلاء وتعويضهم. المنظمات المعنية بحقوق الانسان في بلدنا لم تطالب السلطات يوماً برد اعتبار المختفين، وتعويض ذويهم، ومعرفة مصيرهم قبل كل شيء. فعلت المفوضية السامية التابعة للامم المتحدة ذلك لمرة وصمتت. (يجب الاشارة إلى جهد بذل من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية التي كان يرأسها د/أحمد الكازمي بعدن التي بذلت جهوداً لجمع معلومات عن ضحايا الاختفاء القسري في اليمن، ولكن المنظمة الآن تعيش حالة موت سريري!!).من حق أسرته أن تعرف مصيره

علوي عبدالقادر العراشة. كثيرون ممن يعرفون الرجل يذكرونه بالثناء عليه: شهامة, وكرماً، ودماثة خلق.

مساء يوم ال23/2/1972م، ليس تاريخ ميلاده؛ إنه يوم وتاريخ اختفاءه، تقريباً اليوم الأخير الذي شوهد فيه.

قبل قرابة عامين شاهد عيان على اختفائه روى لي ما شاهده حينها. ظلت روايته في تلافيف الذاكرة. شراكها حاضرة في ذاكرتي. ومضيت لألتقي شقيقه الأكبر: سقاف عبدالقادر العراشة، لأسمع منه ما يعرفه عن ملابسات إختفاء شقيقه. بدأ حديثه معي قائلاً: «كنت في جعار في السجن (اعتُقل لانتمائه للتنظيم الشعبي لجبهة التحرير وهو كان من العناصر القيادية الناشطة فيها) جلب معه لي وجبة غداء وسجائر وأتى لزيارتي، (كان يحدثني وعيناه مثبتتان للأفق مستعيداً تلك الأحداث وكأنها حدثت للتو كفلم سينما تمر أحداثه أمام عينيه). سألته عمن أتى معه، سمى لي خمسة أشخاص أعرفهم بعضهم يسكن جوار مزرعتنا في قرية مجاورة للمزرعة، وستة من قرية الديو، كنت طلبت منه قبل ذلك اليوم عندما زارني قبل زيارته الأخيرة أن يأخذ الوالدة ويغادر إلى عدن، سألته: لماذا أتيت لزيارتي؟ ألم أطلب منك أن تأخذ الوالدة وتذهب إلى عدن؟! تجادلنا في هذا الأمر. هو لا يريد أن يترك المنزل والمزرعة ولا يرى سبباً موجباً لذلك. وأنا من سجني أرى اضطراب الأوضاع السياسية و الفوضى التي كانت سائدة آنذاك.

وعدني: غداً سنذهب أنا والوالدة إلى عدن. طلبت منه توخي الحذر. مضى ومن كانوا معه، تناولوا الغداء وخزنوا. عصراً سألهم إن كانوا مروحين، أجابوه بأنهم سيتأخرون. واحد منهم رافقه في طريق عودته إلى البيت، لم تمر سوى دقائق. الساعة تقترب من الخامسة مساء... (سألته مقاطعاً: كيف عرفت هذه التفاصيل وأنت في السجن؟) عرفت ذلك بعد سنوات طويلة عرفته من شهود عيان شاهدوه يومذاك وكذلك واحد ممن كانوا معه يومها روى لي ما حدث بأثر رجعي كان ذلك في عام 199٠م عقب عودتي من منفاي الاختياري: دولة الامارات العربية. (وواصل رواية صحبه الذين قالوا له بأنهم سيتأخرون).. لحقوا به في سيارة تابعة للصحة وأدركوه قبل أن يصل منزله، لحقوا به في الوادي، أبلغوه بأنه مطلوب وعليه مرافقتهم.

تساءل: ماذا فعلت؟! نحن معاً دائماً معاً ونعرف بعضنا من سنوات طويلة بحكم الجيرة و...إلخ! كانوا ضيوفه على الغداء وشاركوه ذات المقيل قبيل دقائق كانوا مخزنين معاً، سألهم عما إذا كانت لديهم توجيهات من جهة رسمية باحتجازه، اعتقاله. أجابوه بأن لا حاجة بهم لذلك وأن عليه أن ينفذ ما طُلب منه وينصاع لهم ويركب السيارة، رفض وتشاجر معهم، مزقوا قميصه تمكن من الهرب منهم، هو أعزل مدني مسالم! أشجار الوادي الكثيفة مكنته من التخفي والهرب، عاد أدراجه صوب منطقة المخزن، طرق باب عامل يعمل لديه في المزرعة، طلب منه إبلاغ اسرته بما حدث معه في الوادي والاشخاص الذين حاولوا خطفه وذهب بعدها مباشرة إلى مقر اللجنة الشعبية بالمخزن (الميليشيا) الكائن في مقر تعاونية المخزن ليبلغ بما حدث معه، هو واثق من أنه بريء، تصرف بفائض براءة، لم يدر أنه كان المستجير من الرمضاء بالنار، زُج به في السجن، تساءل: لماذا تسجنوني؟ ردوا عليه: نحميك منهم. مساء نفس الليلة اقتيد من مقر اللجنة الشعبية بالمخزن صوب المجهول!!».

لم يعرف عنه شيء. خاطبت والدته وأخوته شقيقه الأكبر سقاف الذي أُفرج عنه بعيد اختطاف أخيه لمدة 12 يوماً فقط وُزج به بعدها في السجن لسبع سنوات عجاف. ردود الجهات المسؤولة يومها: لا ندري! أبحثوا عنه ربما يكون عند بعض أقاربه في لحج. وبعد ذلك كان ردهم: حرب الشمال؟!

من حق أسرته أن تعرف مصيره. هو ليس الوحيد؛ كثير كان مصيرهم مماثل وإن أختلفت التفاصيل:

الهارب إلى الشمال

حسين عمر عبدالله السقاف متزوج وأب لتسعة، 4 ذكور و5 اناث. مدني. في تمام الثالثة و النصف عصراً يوم 26/6/1973م كان الرجل مقيل في منزله بقرية الخاملة م/ أبين بين أفراد اسرته وأولاده. ثلاثة مدنيون يوقفون سيارتهم في الوادي القريب من القرية يطرقون باب منزله، يفتح لهم ، يطلبون منه مرافقتهم لساعات لسواله عن اشياء تعلمها الجهة التي ارسلتهم له!!

قسمات وجوههم تشي بالخطر حال رفض ذلك. اطفاله الصغار حوله. خاف ان يحدث مكروه لعائلته إن أبى الذهاب معهم، رافقهم. شهود عيان، أفادوا حينها بأنهم رأوه وهم يدخلون به بوابة جهاز أمن الدولة حينها في أبين.

إقتيد أيضاً نحو المجهول. نجله الأكبر عمر حسين عند سماعي له روى كيف صادروا سيارة والده. لم يكتفوا بذلك بل طالت المصادرة آليات زراعية لجده وتبعها مصادرة أراضيهم الزراعية. كذلك كان الأمر مع علوي عبدالقادر العراشة، إحتلوا منزله الطيني المكون من دورين في قرية الديو، وصادروا أراضيهم الزراعية وما عليها حتى الماشية طالتها المصادرة. ذات الردود من السلطة تلقاها عمر عند السؤال عن أبيه: لا علم لنا! ربما يكون عند بعض أقاربه ذهب لزيارتهم اسألوا عنه عندهم. وبعد فترة: هرب الشمال! وحتى اللحظة لم تعرف اسرته عن مصيره شيئاً.

العزيبي في إجازة صيف

منصر محسن عبدالله العزيبي، مصيره لم يختلف عن سابقيه إلا في بعض التفاصيل. متزوج وله 4 أولاد وبنتان. ليلاً طرقوا باب منزله (صبر م/لحج)، أربعة مدنيون (لباسهم مدني)، وطلبوا منه مرافقتهم. هو أحد العناصر القيادية في التنظيم الشعبي، أصيب في إحدى المعارك مع الاحتلال البريطاني، نقل للعلاج في جراء إصابته ومنها إلى جمهورية مصر العربية، اعتقل مرتين: مرة في سجن الفتح الشهير وأخرى في سجن مدينة الشعب. وأفرج عنه في مساء يوم 18/4/1971م. أقتاده زواره القسريون إلى المجهول. كان يعمل في الهيئة العامة للمياه، بئر ناصر - عدن. صودرت مستحقاته، راتبه لم يصرف لأولاده، وتصل الصفاقة بالنظام أن يصدر توجيه لكبير المحاسبين بتصفية اجازاته لتصفير راتبه للفترة من 20 ابريل إلى13/6/72م.

كان الرجل بإرادته المحصنة يقضي اجازة صيف طالت بعض الشيء لزم معها تصفية اجازاته، ليدفع راتبها.

وبعد ان تنقضي ولم يأت، يوقف الراتب، اسرته لم تعلم عنه شيئاً، صودرت مستحقاته وأوقف راتبه. وذات الردود من السلطة تلقاها أولاده: هرب الشمال!

36 عاماً من الإنتظار

مصير عبده سعد محمد لم يختلف كثيراً عن مصير من سبقوه. صباح يوم 17/4/1971م ذهب باكراً عمله كعادته دائماً (يعمل في المؤسسة العامة للحفر م/ لحج)، منذ ذلك اليوم وأسرته قيد الانتظار. ستة وثلاثون عاماً ولم يعد بعد. طرقت أسرته أبواب السلطات المختصة، بحثاً عنه. لا جواب خارج الاجابات المعتادة: ابحثوا عنه لدى أقاربه! بعدها: هرب الشمال! عبده سعيد محمد متزوج وأب ل5 ذكور و3 اناث، ينتمي سياسياً للتنظيم الشعبي. راتبه مصدر دخل الأسرة الوحيد اختفى مثله، أي أوقف. وعلى اسرته البحث عن مصدر رزق بديل!!

المخطوف من داخل غرفة العمليات

< النقيب / علي الدهبلي، كنت أنا شاهد عيان على اختفائه. عاينه الطبيب الجراح بمستشفى الصداقة اليمنية المجرية («صلاح الدين» العسكري) وأمر بترقيده في قسم الجراحة الخاص بالضباط ليكمل فحوصاته، وبعدها أجرى له عملية جراحية.

سأكتفي بإيراد الإسم الأول لارتباطه المباشر بعملية اختفاء النقيب الدهبلي.

ملازم إسمه «سيف» قبيل أحداث يناير 1986م بأسبوع تقريباً رقد في المستشفى هو والدهبلي، لكن الأول في قسم الجراحة والثاني في قسم الباطنية، انفجر الصراع الدامي صبيحة ال13 من يناير، الملازم سيف مرعوب مذعور كفأر يقضم اظافره بالتناوب يميناً ويساراً يصعد إلى قسم الباطنية تارة، وتارة ينزل ليبول أسفل الدرج. بدأ الطرف المنتصر بالسيطرة على المعسكرات في منطقة صلاح الدين. اختفى سيف لساعات، وعاد لابساً الزي المبرقع الخاص بقوات الصاعقة بدلاً من زي المرضى.

صباحاً ادخل الدهبلي غرفة العمليات واجريت له العملية. مساءً يعلن سيف -ومعه جنديان- حظر الحركة في المستشفى. يأمر الجنديين بدخول غرفة الدهبلي واقتياده لأنه خطر ومطلوب «زمرة».. مع أنه مريض في المستشفى ولم يحمل سلاحاً ولم يشارك في المعارك التي حدثت. أكتب ذلك والمشهد يمر أمام ناظري. أحاط الجنديان بالدهبلي، ذات اليمين وذات الشمال وسيف مصوباً سلاحه الآلي من الخلف إلى مؤخرة رأس النقيب الدهبلي الذي يمشي بصعوبة جراء العملية التي اجريت له. كان ذلك تقريباً في 17/1/1986م. وهكذا اختفى الدهبلي ولم تعرف اسرته عن مصيره شيئاً حتى اللحظة.

أسر وذوو المختفين قسرياً، يريدون -وهذا حقهم- معرفة مصيرهم، إن كانوا احياء فأينهم؟ وإذا كانوا موتى فأين قبورهم لقراءة الفاتحة وما تيسر من الذكر على أرواح أحبتهم؟

الزعيم الفيتنامي العظيم/ هو شي منه، اعتذر علناً لابناء شعبه ممن تضرروا اثناء الثورة معترفاً بأن اخطاء حدثت، فزادت مكانته لدى ابناء شعبه.

***

من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتُمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

المادة (4):

1 - يعتبر كل عمل من أعمال الإختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي يراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.

2 - يجوز للتشريعات الوطنية ان تتضمن النص على ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم -بعد اشتراكه في اعمال الاختفاء القسري- بتسهيل ظهور الضحية على قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعاً بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء قسري.

المادة (7):

لا يجوز اتخاذ أي ظروف، مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

المادة (9):

1 - يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحية، أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضرورياً لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة (7) أعلاه.

2 - يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدى مباشرة هذا الاجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلاً عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال العثور على هؤلاء الاشخاص فيه.

3 - يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخرى مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية او أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفاً فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.

المادة (19):

يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب, بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول على التعويض أيضاً.

***

قيامة عبدالسلام

سامي غالب

في طفولته الباكرة في القرية لم يكن «وضاح» يفتقد أباه! وعندما بلغ ال11 بدأ يحاصر والدته «منيرة» وعمه «درهم» بالسؤال عن الأب الغائب فيزيائياً. ومذَّاك كبر السؤال معه، وخبر بانصرام السنين محنة الحياة في أسرة شخص «مختف قسرياً».

في 14 يوليو 1978 نفذت عناصر أمنية حملات دهم واعتقالات في العاصمة صنعاء. كان «عبدالسلام» الكادر الشاب في الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي والتطوير، أحد ضحايا الحملات؛ إذ ضُبط في شارع السلام- باب اليمن، في التاسعة والنصف صباحاً. وطبق رواية أحد المصادر فقد اعتقل بسبب تورطه في توزيع منشورات للجبهة الوطنية الديمقراطية، أبرز الفصائل المعارضة لنظام الحكم في شمال اليمن.

في دار البشائر شوهد «عبدالسلام» عشية اليوم نفسه. كان قد تلقى حصة تعذيب دامت 12 ساعة. جيء به إلى إحدى الزنازن والدماء تغطيه. «لم يكن تعذيباً قدر ما هو تمثيل» قال شهود عيان لـ«النداء».

لم يظهر ثانية في أي مكان آخر. كانت تلك آخر مرة شوهد فيها، ما يعني -بلغة القانون- أنه ما زال محتجز الحرية لدى الأمن الوطني، حسبما أفاد «النداء» مصدر قانوني.

قبل أسبوع من الليلة المشؤومة، كانت عروسه «منيرة»، 16 سنة، تضع طفلها الأول. أرسل لها مصاريف لتغطية نفقات «السابع»، وأشعرها بأنه يُفضل أن يسمى الوليد «وضاح»، واعداً بلقياها بعد 40 يوماً!

***

كبر «وضاح» وتزوج، وصار الآن أباً لـ«أصيل»، 3 سنوات، وهو يعمل الآن في وزارة الإدارة المحلية، ويقطن رفقة أسرته الصغيرة بيتاً استأجره في العاصمة. وهناك جلست العروس التي تنتظر رجُلها منذ 29 عاماً، لتروي لـ«النداء» سيرة انتظارات بدأت بُعيد زواجها بشهر.

قالت: «تزوجت في مطلع شوال». تقدم عبدالسلام لخطبتها من أشقائها المتواجدين مثله في العاصمة لغرض الدراسة والعمل. في سبتمبر 1977 نزلوا قرية «الدمنة» في الأعبوس، وعرضوا الأمر على والدها فتقرر الزواج.

أمضى العروسان شهر العسل في القرية، ثم غادر العريس إلى العاصمة لمتابعة الدراسة (كان في السنة الثانية بكلية الشريعة والقانون) ومواصلة العمل. في عيد الأضحى عاد عبدالسلام إلى القرية، وكانت عروسه تحمل طفلهما الأول. مكث أسبوعين، وقبل أن يغادرها مجدداً أفصحت إليه عن مخاوفها: «شاموت بسبب الحمل»، لكن الشاب الضاج حيوية مازحها: لا بتموتي ولا شيء، شارجع ولا بك حاجة». منيرة لم تمت، وشريك حياتها لم يرجع، لكن الخبر السار بقدوم مولودهما البكر بلغه إلى صنعاء. بادر الأب، إلى إرسال مصاريف إلى أسرته لتغطية نفقات المناسبة السعيدة.

***

بعد أسبوع من قدوم «وضاح»، تلقت منيرة النبأ الأليم: أعتُقل عبدالسلام! أومأتْ إلى «وضاح» وقالت لـ«النداء»: «كان عمره 7 أيام عندما اعتقلوا أبوه».

بعد أسبوع من قدوم «وضاح»، تلقت منيرة النبأ الأليم: أعتُقل عبدالسلام! أومأتْ إلى «وضاح» وقالت لـ«النداء»: «كان عمره 7 أيام عندما اعتقلوا أبوه».بين المعتقلين كان أخوه درهم، وابن عمه، وآخرون. بعد عام أفرج عن الإثنين، لكن عبدالسلام «ما خرجش، ولا احد شافه. ضاع وهيه»، زفرت العروس التي باتت الآن جدة ترعى حفيدها أصيل.

محكوم على منيرة أن تواصل انتظاراتها. «عادني ساهن (مؤملة) إنه شيرجع»، قالت.

وتفحصت «أصيل»، قبل أن تشرك الزميلة بشرى العنسي في أجواء اللحظة المنتظرة، لحظة قيامة عبدالسلام مجدداً: «تخيلي شيرجع وقد ابنه متزوج ومعه إبن».

ولكن قد يكون ميتاً منذ زمن طويل؟

لا تسلِّم منيرة بهذه الفرضية: «لا جابوا جثة، ولا شفنا جنازة ولا شهادة وفاة، ولا سلَّموا ثيابه أو بطاقته، ولا شي».

كما مئات الزوجات والامهات والآباء والأشقاء والأبناء من أسر المختفين قسرياً، تريد منيرة برهاناً مادياً: «كيف أقتنع بأنه مات؟»، سألت مستنكرة: «لو شفته بعيني ميتاً، كنت شاقول: الحمد لله على كل حال».

ما يزال الأمل مقيماً في فؤادها، تسهر منتظرة دقاته: «وإي حين ما دق الباب، فتحنا».

لم يدق عبدالسلام بابها منذ 29 عاماً. وقد حمَّلت «النداء» رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح: «وصلِّوا لعند الرئيس بأننا ندور عن الرجَّال... نحن مش مقتنعين بأنه مات».

الوقت على شفرة المقصلة

خلافاً للموت، يصعب التأقلم مع الإختفاء القسري مهما استمرت الحالة في الزمن، لعمق الجرح والبعد العاطفي الذي تخلقه مشكلة إنسان حي وميت، حاضر وغائب. والاختفاء يضع الوقت على شفرة المقصلة ليصبح الغائب الأكبر في منطقة الحدث نفسه (كما يرد في تعريف الاختفاء القسري في كتاب «الإمعان في حقوق الإنسان» تحرير هيثم مناع).

تبدو منيرة أصغر كثيراً من سنها، ما تزال على عهدها: عروساً تنتظر فارس أحلامها، مزحزحة الوقت إلى دائرة الغياب الفيزيائي، كما زوجها.

عندما التقتها «النداء» عصر السبت الماضي لم تبدُ عليها أعراض حالة «الانتزاع النفسي»، الحالة التي تصيب -عادة- المقربين من الضحية.

وطبق «الإمعان في حقوق الانسان»، فإن المقربين من الضحية يعاودهم الإحساس بالذنب والمسؤولية، مع نشوء إحساس بالوحدة والفراغ. وتزورهم نوبات إحباط وانهيار عصبي، واضطرابات جسدية وعاطفية، علاوة على غياب المتعة وفقدان الإحساس بالرغبة.

***

وإذاً، فإن عبدالسلام علي عبدالكريم هايل العبسي، المعتقل في 14 يوليو 1978، ليس في عداد الأموات، دون أن يكون في عداد الأحياء.

ولد عام 1956 في الأعبوس، ودرس الاعدادية هناك، ثم انتقل إلى صنعاء سعياً وراء الرزق. حصل على وظيفة في وزارة المالية، وواصل دراسته الثانوية في مدرسة «جمال عبدالناصر»، ضمن نظام «المنازل». تخرج من الثانوية بتفوق، والتحق بكلية الشريعة والقانون.

كان عصامياً ومثابراً وديناميكياً، طبق شهادات مجايليه. كان في قلب زمنه حاضراً، وقد جذبته الفكرة الاشتراكية، فانخرط في الحزب الديمقراطي الثوري، في سن مبكرة.

وفي مارس 1978، انتقل عبدالسلام الى الاتحاد العام للتعاونيات. سنتذاك استأجر ومجموعة من أصحابه شقة في الصافية الجنوبية.

كانت سنة العواصف والتقلبات الكبرى.

كان الرئيس ابراهيم الحمدي قد أغتيل في الخريف السابق، فتوترت الأوضاع السياسية في البلاد، ونشط معارضو الحكم في شمال اليمن، مستفيدين من الغضب الشعبي لاغتيال الرئيس المحبوب، وحالة «الدوار» التي أصابت حكم الرئيس الجديد أحمد الغشمي، الذي لم يلبث أن اغتيل قبل انقضاء 8 أشهر على كرسي الحكم، إذ أودت به حقيبة مفخخة يحملها مبعوث جنوبي خاص صباح 24 يونيو 1978.

بعد نحو 20 يوماً من اغتيال الغشمي كان مصير الكرسي الرئاسي ما يزال متأرجحاً بين القاضي عبدالكريم العرشي الرئيس المؤقت، والمقدم علي عبدالله صالح، الضابط الصاعد بقوة من داخل القوات المسلحة. وفي الأثناء كان جهاز الأمن الوطني يطوِّر آليات قمع المعارضين وغير المعارضين، في لحظة لاح فيها الحكم عند أجهزته وحماته معرضاً لخطر وجودي!

الثابت أن الخطر الوجودي كان يحدق بالعشرات من الرجال والشباب الحزبيين، وغير الحزبيين. كان درء الخطر عن النظام الموجود يتطلب محو وجود عشرات الشباب الأبرياء.

صباح 14 يوليو 1978 أعتُقل عبدالسلام، ومساء اليوم ذاته اعتُقل عشرات آخرون، بينهم شقيقه الأصغر درهم (المولود في 1958).

شهادة الوفاة كأداة تحسين سمعة

عبر سنوات طوَّرت الحكومة اليمنية آليات وتقنيات للتحايل على عذابات أسر المختفين قسرياً. في حالة عبدالسلام المغيَّب، تتوسل الجهات الرسمية المعنية إغلاق ملفه، كيفما أتفق.

في مذكرة من أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الانسان إلى صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية، بتاريخ 28 نوفمبر 2005، أمُلت الوزيرة موافاتها بأية وثائق قد تفيد في بيان الإجراءت التي تم بناءً عليها اعتبار حالة عبدالسلام من ضمن الوفيات.

ولكن لماذا تحرص الحكومة اليمنية والوزارة المختصة بحقوق الانسان على تصنيف عبدالسلام في عداد الأموات؟

ببساطة: «ليتسنى لنا تقديمها للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري (بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف) ما سيسهم بشكل كبير في إيقاف النظر في هذه الحالات من قبل الفريق المعني (...) وتحسين ملف بلادنا في مجالات حقوق الإنسان»، كذلك ختمت الوزيرة أمة العليم السوسوة خطابها إلى زميلها وزير الإدارة المحلية!

الجريمة مستمرة، كما نرى، والمطلوب شهادة وفاة لرجل ليس في عداد الأموات، لغرض تحسين سمعة اليمن دولياً.

«طلبوا منا في الإدارة المحلية نطلِّع له شهادة وفاة على شان الراتب، لكن إحنا ما رضيناش»، قالت منيرة. ثم احتدت: «يقنعونا أولاً (إن كان) حي أو ميت».

لا ترى الغالبية الساحقة من أقارب المختفين قسرياً في وزارة حقوق الانسان، نصيراً لها، بل تم تعيين الوزارة كعدو مباشر يحول دون استرداد الضحايا لحقوقهم. «الوزارة صارت الغريم»، قرَّر -باطمئنان- درهم علي عبدالكريم، الشقيق الذي اعتُقل مساء اليوم نفسه وأفرج عنه بعد عام.

تحولت وزارة حقوق الإنسان إلى حفار قبور.

وبدلاً من متابعة أسر الضحايا، تجهد الوزارة من أجل ترتيب وثائق رسمية تفيد بتسوية الحالات الواردة في قوائم المفوضية. لكن الإنسان المحتجز أو أقاربه، فإنه مجرد «مذكور» في مراسلات الجهات الحكومية والمتخصصة برعاية حقوق الإنسان.

الإبن الذي صار أباً!

«بعد أسبوع من ولادتي اعتقلوا والدي»، قال وضاح عبدالسلام. «ما زلنا ننتظر عودته»، أضاف رب الأسرة الصغيرة المكونة من والدة صابرة، وزوجة، وابن (أصيل) إنه الحفيد الذي يظهر في هذه الصفحة حفياً بصورة جده.

بقي من «عبدالسلام» عشرات الوثائق الخاصة بملفه، وصورة فوتوغرافية واحدة مقاس 4*6، إنها الصورة الوحيدة التي أفلتت من سطوة الأمن والمخبرين والمتواطئين والمتكتمين على الجريمة.

في طفولته لم يكن وضاح يفتقد أباه. ومع الوقت بدأ يثير التساؤلات عن الأب الغائب فيزيائياً، الأب الذي فقد كل وسيلة للتواصل معه. والآن فإن وحيد أبويه يجهد من أجل وضع حد لجريمة مستمرة عمرها من عمره.

تزوج وضاح قبل أربع سنوات، ورزق بطفل أسماه «أصيل». وطبق منيرة فإن الحفيد العنيد ورث سمات جده: الشاب الذي ما تزال تنتظره. وفي منزل الأسرة المتواضع في شارع هايل، بدا أصيل شكساً وعنيداً واستقلالياً بامتياز. وإلى ذلك فقد اختصت الطفل ذا الثلاث السنوات بوظيفة فتح باب المنزل أمام الزائرين، لكأنه، كما جدته، ينتظر قدوم الجد الطيب في أية لحظة. وقد بدا مرة، خلال زيارة «النداء» للمنزل، ساخطاً لأن شخصاً آخر في الأسرة سبقه إلى فتح الباب لإحدى الزائرات.

خبُر وضاح جيداً محنة العيش في أسرة «مختف قسرياً». ويتذكر الآن كيف اجتاح الفزع والدته عندما قرر الانتقال إلى صنعاء. فالعاصمة، في نظر منيرة، ليست عاصماً من الفقد، وقد حاولت عبثاً منعه من السفر إلى «موقع الجريمة». يستعيد الهلع الذي ارتسم في عيني أمه مؤخراً، عندما أصيب بوعكة صحية، وأسعف إلى المستشفى، تاركاً أصيل في حضنها.

بين يدي وضاح عشرات الوثائق، بعضها يعود إلى ما قبل ولادته بسنوات، وبعضها إلى أيام ما بعد النكبة. أحدها تحمل توجيها من أحد المسؤولين في الإدارة المحلية نهاية السبعينيات تقول: «طالما والمذكور في السجن، يُصرف له نصف راتب».

وفي مذكرة أخرى مطلع التسعينات وجه محمد سعيد عبدالله، وزير الادارة المحلية، مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية يفيده بأن «عبدالسلام علي عبدالكريم لا يوجد ما يثبت وفاته نظراً لاعتقاله سياسياً عام 1978 وعدم ظهوره حتى الآن»، وبالتالي «يُرجى عدم إحالته على التقاعد حتى إشعار آخر».

إلى جانب وضاح يقف العم درهم بقوة ضد إغلاق ملف أخيه الذي يكبره بعامين. وقد قاتل درهم بضراوة لتعرية دسائس وألاعيب البيروقراطية الرديئة في اليمن.

في مطلع 1992 حرر درهم مذكرة إلى وزير الإدارة المحلية توضح له بأن «أخي عبدالسلام علي عبدالكريم لا ينطبق عليه قانون التقاعد» لأنه لم يبلغ بعد أحد الأجلين: ليس متوفى، ولا بلغ سن التقاعد.

حينها كان درهم قد بلغ 34 عاماً، وكان عبدالسلام، الغائب فيزيائياً، في ال36. لكن منيرة ما تزال الآن، وفي كل أوان، تلك الشابة القروية الصغيرة التي تنتظر كل عشية قرعات عريسها على «باب الأمل»، شريكها الذي يدفع منذ 3 عقود ثمن استقرار نظام حكم، وثمن تحسين سمعته خارجياً.

نوح الطيور

طبق روايات أفراد أسرة عبدالسلام فإن «منيرة» تتابع أسبوعياً البرنامج التلفزيوني «نوح الطيور» وهو برنامج مخصص للجمع بين المفقودين، أو بين المغتربين في الخارج و أسرهم.

تشاهد منيرة «نوح الطيور» أسبوعياً، وتجهش باكية.

- بمشاركة بشرى العنسي

***

(2) المختفون قسرياً

أحياء أم أموات

- سامي غالب

Hide Mail

يوجد ارتباط قوي بين الوحدة اليمنية وملف المختفين قسرياً. ومن أسف تأخذ العلاقة الارتباطية بين المنجز التاريخي والملف الإنساني المترع بعذابات آلاف اليمنيين صيغة الارتباط العكسي! يحضر المنجز فيغيب الملف..يغيب الإنسان.

في 22 مايو 1990 رفع قادة الجمهورية الجديدة شعار «الوحدة تجب ما قبلها»، وتبين، تالياً أن المغزى هو التفلت من أية مسؤوليات حيال ضحايا الصراعات والحروب الأهلية الداخلية في شطري اليمن.

لم تجب الوحدة ما قبلها، وكان محتماً أن تتحول إلى رافد كبير لصراعات وحروب داخلية جديدة.

قبل الوحدة سقط عشرات الآلاف من القتلى جراء الاقتتالات والانقلابات والحروب الداخلية في الشطرين، وبينهما. ودفع آلاف الضحايا من دمهم وأعمارهم ضريبة العنف المعمم، وأزهقت أرواح الأبرياء على مذبح ايديولوجيات عمياء تحتقر الحياة الفانية (!) بزعم فراديس موعُدة تبشر بها.

تحت غطاء الايديولوجيات والقضايا الكبرى والثوابت الوطنية التي لا تتزحزح من مواقعها في الخطاب الاستبدادي، أوغلت الانظمة المتعاقبة في الشطرين في دماء اليمنيين. وكذلك كانت الوحدة اليمنية أداة القامع مثلما هي وعد المقموع. باسمها ومن أجلها سوِّغ التقتيل، كما التضحية. وداخل هذه الثنائية المرعبة حُشِّر مئات اليمنيين في منزلة بين المنزلتين: ليسوا أحياء، ليسوا موتى. هؤلاء هم ما اصطلح على تسميتهم بالمختفين قسرياً.

لم تجب الوحدة ما قبلها من استبداد وقمع وترويع واستعلاء على عذابات أسر المختفين قسرياً. لم يكشف «العهد الوحدوي» عن مصائر «المغيبين فيزيائياً» خلال العهود التشطيرية، لم يعتذر الجناة للضحايا.

تجاهل السادة الوحدويون ضحايا عهودهم التشطيرية. وقدَّروا وحدهم بأن الإنجاز التاريخي يتعالى على تواريخ المختفين وعذابات أقاربهم.

والحال أن «القضايا الكبرى» و«الثوابت الوطنية» احتفظت بقدرتها الأدائية في العهد الوحدوي. وكان أن اندلعت حرب 1994، وأنضم عشرات، وربما مئات، الضحايا، إلى قائمة المختفين قسرياً.

شرعت «النداء» في عددها الماضي بفتح ملف المختفين قسرياً بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني، عيد الوحدة. وكان التقدير أنه من الواجب، مهنياً وأخلاقيا، تظهير الدلالات المتصادمة المتولدة عن الحدث التاريخي.

لدى أقارب المختفين قسرياً، كما يتضح في شهاداتهم التي أدلوا بها لـ«النداء»، ارتبطت الوحدة بالخلاص تارة، وبالحرب تارة أخرى. بداية أخذت صيغة الجمع (جمع الضحية بأسرتها) قبل أن يتضح انها صيغة طرح (طرح الوعود جانباً). وعدت بلقاء أحبة، وآلت إلى وحدة موحشة للضحية (الحي الميت!) ولأقاربه المتوحدين بزمن تغييب الضحية فيزيائياً.

على مدى السنوات الماضية، أخذ ملف المختفين قسرياً طابعاً تقنياً في تعاطي الحكومات اليمنية المتعاقبة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان. انتهت معاناة الضحايا وأسرهم إلى محض وثائق ومذكرات متبادلة لتسوية شؤون صغيرة عالقة.

ومن زاوية أخرى، تعاملت المنظمات الحقوقية والمدنية ببرود مع هذا «الملف الحارق» الذي تنبعث منه روائح شواء أوصال الضحايا، لكأنها تستعفف الاقتراب منه.

ومن زاوية ثالثة، تم حشر قضايا المختفين قسرياً داخل خطاب سياسي معارض يتسم بالعمومية والارتجال. وأكثر من ذلك تم تبهيت هذه المأساة الكبرى عبر تجريدها المستمر، لكأنما هي واحدة من المطالب المزمنة للاصلاحيين في اليمن.

وعلى الجملة، فإن عذابات أقارب المختفين قسرياً تتغذى باستمرار من هشاشة الوعي الحقوقي والديمقراطي لدى المطالبين بالتغيير، وضعف الوازع لدى ناشطي حقوق الإنسان, الدعاة قبل الأدعياء، هؤلاء المتلفعين بالجليد، الذين يدبُّون في أقصى البقاع وأصقعها ليتفادوا الاقتراب من مناطق مسوَّرة بالنار، محصنة بالنسيان.

إلى هؤلاء وأولئك، وإلى الوحدة الوعد، وإلى الأسر المعذَّبة، وإلى الأحياء المغيبين فيزيائياً، تقدم «النداء» في هذا العدد شهادات جديدة، ووعداً بمواصلة النشر في الأعداد المقبلة.

***

أبي.. لا مزيد!

كنت، أنا أحمد صالح، في الخامسة والنصف من عمري عندما شاهدت والدي لآخر مرة مساء 24 يونيو 1994.

كنت، أنا أحمد صالح، في الخامسة والنصف من عمري عندما شاهدت والدي لآخر مرة مساء 24 يونيو 1994.كنا قد انتقلنا إلى منزل جدتي (لأمي) الكائن في المعلا. وإلى ذلك المنزل كان والدي الرائد صالح مقبل صالح المقبلي، الضابط في معسكر الجلاء في البريقة (صلاح الدين) يتردد لزيارتنا كلما سنحت له الظروف خلال الحرب.

- أحمد صالح

مساء 24 يونيو جاء والدي للاطمئنان على أسرته الصغيرة: والدتي أمل أحمد عبدالله يعقوب خان، واختي نيفين التي تكبرني بعامين، وأخي علي المولود في 15 مايو 1992. ما زلت أذكر هيئته جيداً، وما تزال انفعالات اليوم الأخير منقوشة في ذاكرتي. أتذكر والدتي وهي ترجو منه البقاء معنا. قالت له: «إجلس معنا، أني خايفة عليك»، لكنه طمنها بأنه لن يتعرض لأذى، وأبلغها بأنه لا يستطيع أن يتخلى عن واجبه الوطني. تلطف معنا، ثم غادرنا، وكان الحس بالخطر الوشيك يتحكم بوالدتي.

ذهب ولم يعد. لم نره ثانية، لم نتلق أية أخبار عنه، لم توافنا جهة، بأية بيانات عن مصيره. لم تتفضل أية منظمة حقوقية بزيارتنا يوماً، ولم يبادر أحد ما إلى التخفيف عنا، كنّا وحيدين وما نزال كذلك.

وها إن اليأس يكاد يجهز على آخر بارقة أمل في قلوبنا بعد انقضاء 13 عاماً على غيابه.

انتزعت حرب 1994 أبي من بيننا، ومعه انتزعت السلام من أسرتنا الصغيرة.

أذكر والدي جيداً: دفئه الذي لم أذقه منذ اختفائه قسرياً، وصرامته التي كانت تظهر ساعة يشعر بالقلق علينا، كما في ظهيرة أحد أيام ما قبل كارثة الحرب. خارج منزلنا المتواضع في البريقة، كنت أقود دراجتي ذات الثلاث عجلات، فمرقت سيارة مسرعة كادت تدهسني، فهرع أبي إلى المكان لينهرني من معاودة اللعب بدراجتي في وسط الشارع.

حرمتني الحرب من صرامة الأب!

خلال إحدى زيارات والدي مطلع أيام الحرب، كان دوي يملأ المكان، مثيراً الذعر في نفوسنا، سألت أبي: أبا أيش دي القوارح؟، رد باسماً: لا تخفش هذي طماش! لم تكن طماش، فصباح اليوم الأول للحرب دوَّى انفجار جوار بيتنا في البريقة. لم أصمد أمام فضولي الجارف، أنا الأبن الذي يحمل سر أبيه وجيناته، أبي الضابط الشاب المتخصص في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. سارعت إلى الخروج من البيت وكنت أول من شاهد قذيفة صاروخية (غير محملة بمتفجرات) في الشارع. وقيل لي إن الصاروخ الذي لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو بشرية، أطلق من معسكر الجلاء لأغراض تجريبية. لكنها الحرب تودي بحياة الأبرياء. فظهيرة اليوم نفسه قدمت جدتي إلى بيتنا لتأخذنا إلى بيتها الآمن في المعلا. وافقت والدتي، وغادرنا جميعاً رفقة الجدة الطيبة.

خلال إحدى زيارات والدي مطلع أيام الحرب، كان دوي يملأ المكان، مثيراً الذعر في نفوسنا، سألت أبي: أبا أيش دي القوارح؟، رد باسماً: لا تخفش هذي طماش! لم تكن طماش، فصباح اليوم الأول للحرب دوَّى انفجار جوار بيتنا في البريقة. لم أصمد أمام فضولي الجارف، أنا الأبن الذي يحمل سر أبيه وجيناته، أبي الضابط الشاب المتخصص في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. سارعت إلى الخروج من البيت وكنت أول من شاهد قذيفة صاروخية (غير محملة بمتفجرات) في الشارع. وقيل لي إن الصاروخ الذي لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو بشرية، أطلق من معسكر الجلاء لأغراض تجريبية. لكنها الحرب تودي بحياة الأبرياء. فظهيرة اليوم نفسه قدمت جدتي إلى بيتنا لتأخذنا إلى بيتها الآمن في المعلا. وافقت والدتي، وغادرنا جميعاً رفقة الجدة الطيبة.ولد أبي في قرية «زُبيد» بمحافظة الضالع عام 1963. بعد إنهائه المرحلة الثانوية، التحق بالكلية العسكرية عام 1982، وتخرج بعد عامين ضابطاً متخصصاً في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. وقتها كان الضابط الشاب قد تزوج قبل عام من أمل أحمد عبدالله يعقوب خان. وطبق العقد، فقد تم الزواج في 25 رمضان 1403 الموافق 6 يوليو 1983.

علمتني محنة أسرتي أن أحفظ التواريخ جيداً. سكن والداي منزلاً متواضعاً في البريقة -مديرية الشعب، عدن. اختار أبي أن يقيم قريباً من معسكر الجلاء حيث يعمل. في 19 يونيو 1986 انجبت أمي «نيفين»، شقيقتي التي أكملت الثانوية العامة لكنها اضطرت الآن إلى العمل لمساعدتنا.

كنت الثاني في الترتيب، فقد ولدت في 22 نوفمبر 1988. ثم انضم أخي علي إلى عالمنا في 15 مايو 1992. كان أسوأنا حظاً، لم ينعم قط بالكبر في كنف أب فبعد أقل من عامين اندلعت الحرب، غيبت أبي، ودفعت بنا إلى العراء.

انتهت الحرب، وبدأت رحلة البحث عن أبي. انتظرت أمي لأسابيع عودته، دون جدوى. كنا ما نزال نقيم في منزل جدتي. إذ أن البيت الذي كنا نسكنه في البريقة، لم يُعد لنا، بعد اختفاء أبي. وقد أبلغتني أمي بأن البيت تابع للجيش، ولم يعد من حقنا الإقامة فيه ما دام أبي لم يعد يشغل عمله في المعسكر!

في 16 نوفمبر 1994، أي بعد نحو 3 أشهر من انتهاء الحرب، غادرت أمي مدينتها عدن إلى صنعاء، لمتابعة صرف مصدر معيشتنا الوحيد: راتب الأب المختفي قسرياً. كانت وزارة الدفاع تقوم حينها بدمج القوات الجنوبية بالجيش، لكن اسم أبي لم يظهر في قائمة الضباط المدموجين في قوة اللواء 11 صواريخ -الحرس الجمهوري. وكان معنى هذا أن نفقد مصدر رزقنا الوحيد.

استغرقت أسرتي وقتاً لإدراج إسم والدي في قوائم المرتبات في الدائرة المالية بوزارة الدفاع. وقد توجب على أمي أن تنصاع للأنظمة الظالمة، وتستخرج شهادة وفاة، ليس باستلام راتب أبي في عدن.

الراتب الذي نتحصل عليه يبلغ 18 الف ريال، يذهب 15 الف ريال منه لسداد إيجار سكننا المتواضع في شعب العيدروس بعدن!

أدرس في ثانوية لطفي جعفر أمان، وأستعد الآن لامتحانات الثانوية. ويدرس علي الصف التاسع في مدرسة شمسان. ولم تتمكن نيفين من مواصلة دراستها الجامعية، وهي تعمل لمساعدة أمي على تغطية ما أمكن من احتياجاتنا الضرورية. ونحن جميعاً نعرف معنى الحرب التي أودت بالأبرياء، وشردت أسرهم، وضيعت ممتلكاتهم. ومع الوقت كبرت معاناتنا، وفقدنا سنة بعد سنة كل سند. أذكر جدي لأمي أحمد عبدالله خان، الذي كرَّس وقته وجهده للبحث عن صهره الرائد صالح مقبل صالح المقبلي. بعد عامين من الاختفاء القسري لأبي، تنقل جدي بين المحافظات بحثاً عنه. ثم غادر إلى الخليج لاحقاً. أملاً في الحصول على أية بيانات من زملاء والدي المنفيين هناك وفي نهاية 2000، وكنت حينها أدرس الصف السادس، سافرنا جميعاً، أمي وشقيقاي وأنا، رفقة جدي إلى أبو ظبي، بحثاً عن خيط يوصلنا إلى مصير أبي. والآن فإننا وحيدون نكدح لنحيا، بعدما توفي جدي، رحمه الله، قبل عام ونصف. وكانت جدتي قد سبقته إلى الدار الآخرة قبل عامين.

أدرس في ثانوية لطفي جعفر أمان، وأستعد الآن لامتحانات الثانوية. ويدرس علي الصف التاسع في مدرسة شمسان. ولم تتمكن نيفين من مواصلة دراستها الجامعية، وهي تعمل لمساعدة أمي على تغطية ما أمكن من احتياجاتنا الضرورية. ونحن جميعاً نعرف معنى الحرب التي أودت بالأبرياء، وشردت أسرهم، وضيعت ممتلكاتهم. ومع الوقت كبرت معاناتنا، وفقدنا سنة بعد سنة كل سند. أذكر جدي لأمي أحمد عبدالله خان، الذي كرَّس وقته وجهده للبحث عن صهره الرائد صالح مقبل صالح المقبلي. بعد عامين من الاختفاء القسري لأبي، تنقل جدي بين المحافظات بحثاً عنه. ثم غادر إلى الخليج لاحقاً. أملاً في الحصول على أية بيانات من زملاء والدي المنفيين هناك وفي نهاية 2000، وكنت حينها أدرس الصف السادس، سافرنا جميعاً، أمي وشقيقاي وأنا، رفقة جدي إلى أبو ظبي، بحثاً عن خيط يوصلنا إلى مصير أبي. والآن فإننا وحيدون نكدح لنحيا، بعدما توفي جدي، رحمه الله، قبل عام ونصف. وكانت جدتي قد سبقته إلى الدار الآخرة قبل عامين.لم أعرف جداي لأبي قط. مات جدي عندما كان والدي في ال12 من العمر، أما جدتي فقد ماتت بعيد ميلاد نيفين. لا أعرف بدقة تواريخ وفاة أجدادي، ولكنني تخصصت، كما والدتي ونيفين وعلي، في التنقيب وراء سيرة أبي الرائد صالح المقبلي الذي حُررت بإسمه شهادة وفاة صادرة من الأحوال المدنية بمديرية صيرة -عدن في 9 يونيو 1997 تفيد بأنه توفى 24 يونيو 1994 في مدينة صلاح الدين بمديرية الشعب -محافظة عدن.

في الوثائق الرسمية تحول تاريخ مغادرة والدي لمنزل جدتي في المعلا إلى تاريخ وفاة، لكننا، أمي ونيفين وعلي وأنا، ما زلنا بعد مضي 13 عاماً على الحرب، نتطلع لمعرفة ماذا حصل بالضبط بعد مساء 24 يونيو 1994، ذلك اليوم الذي صار تاريخ وفاته في وثائق وزارة الدفاع ومصلحة الأحوال المدنية.

وإذا كان حقاً مات فإن على الجهات المختصة في الدولة أن تتكرم علينا بالكشف عن قبره ليتسنى لنا زيارته وقراءة الفاتحة على روحه.

***

زوجته تطالب بلجنة تحقيق تكشف عن مصيره

محمد ناجي سعيد يخضع لجلسة استجواب منذ 21 عاماً!

الاسم: محمد ناجي سعيد.

الاسم: محمد ناجي سعيد.الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنة.

الميلاد: 12/ 12/ 1952 م. مدينة دار سعد محافظة عدن.

العمل: رئيساً للمجلس المركزي لطلاب اليمن.

أخذوه عصريوم الخميس بتاريخ 23 يناير 1986م (بعد أحداث 13 يناير الدامية بعشر أيام) وبشكل قسري من منزل ابنة خاله في مدينة المنصورة بعدن، من قبل جيش جرار من "الطيبين" من ضمنهم أحد رفاقه (إسمه معروف) والذي تعهد بتسليمه ومن معه إلى جهة ستحرص عليه وسيتم إعادته بعد استجوابه عن موقفه من تلك الأحداث. ودار هذا الحديث أمامي وأمام بعض أفراد أسرته. ولكن منذ ذلك اليوم لم يعد زوجي ولم نسمع عنه.. كانت ابنته آزال آنذاك في الخامسة من عمرها.

لم نستلم أية إعانات بعد اختفائه كغيره من المفقودين في ذات الفترة، رغم أن لديه أماً عجوزاً كان يرعاها ويعولها إلى جانب زوجته وابنته.

ما زلت أتذكر ما كان يرتدي في ذلك اليوم وتلك الليلة المشؤومة، فقد كان أنيقاً يهتم بهندامه، وكان مهذباً في تعامله مع الآخرين يشهد على ذلك كل من يعرفه، ويتميز بدماثة الأخلاق وبثقافته العالية وبقراءاته الواسعة.

تخرجت ابنته من جامعة عدن عام 2002م بشهادة بكالوريوس، تخصص انجليزي – فرنسي من كلية التربية. وحتى اللحظة لم تحظ بأية وظيفة حكومية.. ولا زلنا ننتظر. علماً بأننا لم نستلم أية إعانات أو مستحقات منذ غيابه القسري. رغم أن هناك أسر شهداء عاشوا نفس المعاناة إلا أنهم يستلمون رواتب شهرية بانتظام وإعانات مختلفة كالعلاج والسفر وغيرها، وكأننا خارقون لا نمرض ولا نحتاج ولا.... هل لأن زوجي ليست له قبيلة ولا ينتمي لعشيرة؟؟؟

أطالب:

- بمعرفة مصير زوجي من خلال تشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحري ومن ثم إصدار الحكم على من أجرم في حقه باعتباره كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في جنوب الوطن آنذاك.

- بإعادة الاعتبار لنا من خلال محاكمة الجناة.

- بإعادة كل مستحقاتنا المادية ومن ضمنها رواتبه منذ العام 1986 م.

وأخيراً بالتعويض المستحق عن عذاباتنا المستمرة منذ أكثر من عقدين.

- ألطاف محمد عبدالله

***

المختفون قسرياً(3)

المربية الفاضلة ليلى أحمد غلام ما تزال بعد 13 عاماً تتساءل: أين ابن أخي؟

المربية الفاضلة ليلى أحمد غلام ما تزال بعد 13 عاماً تتساءل: أين ابن أخي؟علي.. الذي خرج للبقالة... ولم يعد

- نادرة عبدالقدوس

nadra

علي يوسف أحمد غلام، من مواليد 4/7/1968 مدينة كريتر – عدن. كان في السادسة والعشرين من عمره حين خرج من بيته لشراء شيءٍ ما... ولم يعد!!

كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصراً أو ما دون ذلك يوم 26 يونيو عام 1994م: العام المشؤوم الذي أحرق فيه الزرع والضرع وقُتل فيه الأبرياء من عامة الشعب دون أي ذنب اقترفوه، وحتى اللحظة لم يتمكنوا من فك طلاسم سر اللعبة السياسية. ناشدته أمه ألا يخرج لأن الأوضاع يلفها الغموض، ولا زال دوي مدافع الهاون يُسمع صداها من أماكن غير بعيدة، لكنه هدأ من روعها بمنتهى اللطف واستأذنها بالخروج إلى البقالة لشراء بعض الأغراض.

تقول أمه التي كانت محاولاتها تبوء بالفشل لتداري دموعها وهي تروي لي حكاية الابن الذكر الذي دعت ربها ليل نهار بأن يهبها وزوجها إياه وسط أربع بنات، فجاء بعد 8 سنوات من الانتظار: " يومها كانت يده مجروحة (بسبب) سقوطه من سيارة أخذته مع مجموعة لحراسة مكتب المحافظ أثناء الحرب، وملفوفة بقماش أبيض. قلت له يدك مجروحة خليك هنا يابني، لا تخرج شوف الدنيا مش أمان، أترجيته رجاء لكنه، الله يرحمه، إذا كان حي أو ميت، رفض يسمعني وقال لي يا أماه البقالة بالحافة مش بعيدة، دقيقة وراجع لكم، خرج وما عادش لنا"، (أجهشت بالبكاء).

يا ترى كم شاب مثل علي خرج ولم يعد؟! وكأنما هناك أشباح متربصة للحوم البشرية ما إن تشم رائحتها حتى تقوم باختطافه بلمح البصر دون أن تترك بصمات أو آثار يمكن اقتفاؤها!!

ألقى "أبو علي" جسده النحيل المتعَب على أرض الغرفة الصغيرة ليأخذ مكاناً بجانب بناته اللائي حضرن لقائي بالأسرة في منزلها. قرأت في عينيه الناظرتين إليً سؤالاً، كأن، ينتظر مني جواباً شافياً له.. فهو الأب الذي ربى ابنه، ككل أب شرقي، ليصبح الرجل الثاني في الأسرة يحمل اسمه ويحمي أخواته الأربع استحضر ابنه: " كان شاباً حيوياً، شجاعاً، ذكياً، محباً للحياة وللعلم، كان ينتظر الالتحاق بالجامعة بعد الثانوية العامة قسم علمي، لكنه لم يفلح، ولم يفلح كذلك في الحصول على وظيفة! ". وأضاف بنبرة حزينة: " لم أكن موجوداً في البلاد أثناء الحرب، إذ كنت في عمل خارج الوطن.. كنت في الماضي أشغل منصباً قيادياً في اليمدا، كنت مديراً لمكاتبها في دول عدة، وقد أُحلت على المعاش عام 2000م.. "، توقف الأب عن الحديث. هكذا يتلاشى أصحاب الضمائر الحية، سيتقلص عدد هؤلاء الناس. مسكين أبو علي لم تشفع له وظيفته القيادية ولا ثقافته ولا تعليمه العالي من توظيف ابنه. ولم تشفع الوظيفة السابقة في وزارة الاتصالات للأم الثكلى التي بسبب مرضها تركتها عام 1989م وكانت تشغل حينها منصب مديرة الاتصالات الدولية... في حين يتوارث اليوم الأبناء الآباء في وظائفهم ومواقعهم المختلفة في مفاصل الدولة والحكومة دون مؤهل يحملونه أو كفاءة. آه يا قدرنا في هذا الوطن المغلوب على أمره!! ويا تعاسة المواطنين البسطاء الغرباء فيه!! وهاهم يقدمون فلذات أكبادهم قرابين له.

***

الأستاذة ليلى أحمد غلام، وهي مربية فاضلة أحيلت إلى التقاعد بعد 35 عاماً في سلك التدريس وإدارة عديد من المدارس في محافظة عدن (كانت معلمتي في المرحلة الإعدادية، وقد فوجئت حين زرت عائلة "علي" بأنها عمته) تمسك بطرف الخيط، الذي ربما يمسك طرفه الآخر من يملك الإجابة على سؤال أسرة علي عن مصير ابنها. روت لي الأستاذة ليلى تفاصيل بحثها عن ابن أخيها الذي بدأته بعد هدوء لعلعة الرصاص وجنون مدافع الهاون التي كانت تُقذف هنا وهناك في عدن وضواحيها من قبل أناس خُدعوا بفتوى تكفر أخوتهم في الدين والملة والأرض والتاريخ واللغة والدم والعرق و.. و..: ". بعد الحرب بدأنا بالسؤال عن علي الذي خرج ولم يعد. شهود عيان أكدوا لنا أنه أُخذ بالقوة مع مجموعة فوق سيارة كبيرة إلى جهة غير معروفة، ثم علمنا أنه أُخذ مع المجموعة إلى معسكر هواري بومدين في منطقة صبر (إحدى ضواحي عدن).. وذهبنا إلى هناك، ولكنهم في المعسكر أخبرونا أنهم لا يعرفوا شيئاً عنه وأنه خرج مع كل المحتجزين ولم يعد في المعسكر أي منهم. ولكن شهود عيان كانوا من ضمن المعتقلين هناك أفادوا بأنه في فجر أحد الأيام قامت مجموعة من الملتحين بأخذ علي مع خمسة آخرين كانوا في المعتقل بعد أن عصبوا عيونهم وربطوا أياديهم إلى الخلف، ولم يظهر بعدها هو والمجموعة!!! ". عمة علي قائلة: " علمنا أن واحداً اسمه عبد الولي الشميري كان المسؤول عن معسكر صبر هاديك الأيام.. رحنا له بعد أن سألنا عن بيته، لكنه قال لنا إن كل المجاميع اللي كانت عنده في المعسكر أُطلقوا.. وعدنا إلى عدن بعدها عرفنا أن الإصلاحيين هم اللي أخذوه. رحنا لأمين عام الإصلاح اليدومي، ولكنه أنكر معرفته بعلي وبمصير علي، وأكد أن كل المعتقلين اللي كانوا عند حزب الإصلاح أُفرج عنهم... طيب فين ابن أخي؟؟ إذا الكل يقول بأنهم أطلقوا سراح المعتقلين!! وفين البقية اللي كانوا مع ابن أخي؟؟ هم كمان مختفيين!! ". هكذا سألت عمة علي المختفي قسراً. أين هو؟ وطالبت بأن يتم الكشف عن المتواطئين في جريمة اختطاف ابن أخيها والكشف فوراً عن مصيره.

سؤال يردده اليوم كثير من الثكالى والمكلومين واليتامى والأرامل... ولا يسمع غير صداه في زواياك ياوطني، الذي باسمك يُستباح فيه القتل نهاراً جهاراً على ترابك الطاهر... وباسمك تُلقى الأحكام جزافاً على الضعفاء، ويحق أيضاً أن تُرمى لحومهم للكلاب الضالة.. وباسمك يموت هابيل كل يوم.. وباسمك يعيش قارون على أشلائك حتى اليوم. لكلٍ طقوسه في التعبير عن حبه لك حتى تاهت مقاييس الحب، وتبعثرت مشاعرنا في زحمة الاقتتال من أجل تقبيلك، فماتت رعشتنا في مفترق الطريق.

***

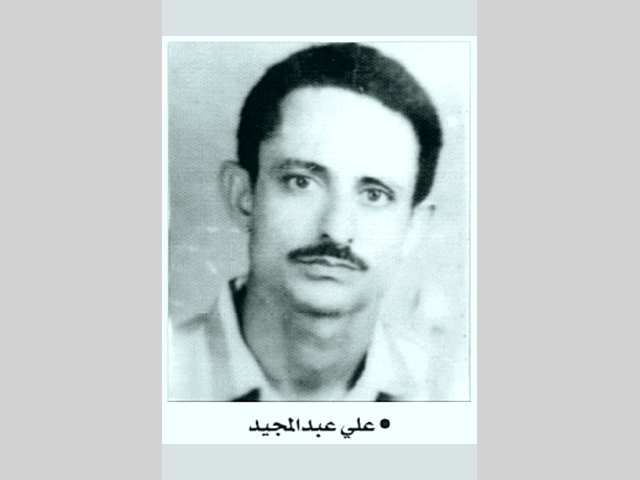

المختفون قسرياً(4)

منذ ربع قرن: طباخ ماهر في ضيافة الأمن الوطني

سامي غالب

Hide Mail

غداة قيام الوحدة انتعشت آمال أسرة علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم، المعتقل السياسي منذ 1983. وقد وجه فتحي النجل الثاني لعلي، خطاباً إلى رئيس مجلس النواب حينها ياسين سعيد نعمان، يطلب فيه مساعدته في وضع حد لانتظارات أسرته، قال فيه: «إني وأخوتي على ثقة بأننا سنلتقي والدنا في ظل الجمهورية اليمنية».

قبل أسبوعين زار فتحي، 36 عاماً، مكتب «النداء»، مبدياً حرصه على نشر قصة أبيه في الذكرى ال17 لقيام دولة الوحدة.

كانت توقعاته «الوحدوية» قد خابت، وأراد إبلاغ الرسالة أدناه إلى من يهمه الأمر.

عدم الاعتراف المتبادل

في الثانية بعد منتصف ليل 11 فبراير 1983، دهمت مجموعة أمنية منزل علي عبدالله حاشد الكائن في منطقة حدة (غير بعيد من مبنى جهاز الأمن الوطني). واعتقلت صاحب المنزل وصهريه علي وأحمد عبدالمجيد.

في مبنى الأمن الوطني (السياسي حالياً)، تم عرض الأخوين علي وأحمد على معتقلين آخرين لغرض إدانتها بالإنتماء إلى الحزب الديمقراطي الثوري. بعد ساعات نقل أحمد إلى سجن دار البشاير (البونية)، وأفرج عن علي عبدالله حاشد.

أبقى رجال الأمن الوطني على علي عبدالمجيد في ضيافتهم.

طبق شهود عيان وضيوف كرام آخرين في سجن الامن الوطني خلال الفترة ذاتها، فإن علي عبدالمجيد كان عرضة لتعذيب رهيب. رفض الإدلاء بأية معلومات عن نشاطه الحزبي، رغم أن آخرين أدلوا بمعلومات عنه.

كانت حصص التعذيب متقاربة وفظيعة لكنه هو المفتول الذي حضِّر نفسه جيداً للتجربة، على ما يقول أخوه أحمد ونجله الأكبر طارق، لم ينهر أمام معذبيه، رفض الاعتراف بزملائه (وبعضهم ما يزال يحمل له الجميل حتى اللحظة).

كانت حصص التعذيب متقاربة وفظيعة لكنه هو المفتول الذي حضِّر نفسه جيداً للتجربة، على ما يقول أخوه أحمد ونجله الأكبر طارق، لم ينهر أمام معذبيه، رفض الاعتراف بزملائه (وبعضهم ما يزال يحمل له الجميل حتى اللحظة).ومنذ تلك الليالي المستذئبة يرفض المسؤولون في جهاز الأمن الوطني الاعتراف بوجود علي في حوزتهم، أو تقديم أية معلومات عن مصيره. وما زالوا يبادولنه عدم الاعتراف!

<<<

سندباد يمني

من شهادات عديدين تأخذ شخصية علي عبدالمجيد ملمحاً أسطورياً.

ولد علي في قرية الأشاوز الأعبوس عام 1942. وكما مواليد ذاك الزمان فقد غادر قريته إلى عدن مبكراً. وتالياً لحق به شقيقاه اللذان يصغرانه أحمد و محمد. في عدن برز الفتى في مجال الطباخة، حيث تنقل بين عدة أماكن، قبل أن يشيِّد عالمه ارتكازاً على تمكنه في فنون الطبخ أثناء عمله في فندق الصخرة بالتواهي - عدن.

وفي منتصف الستينيات كانت عدن تضج بالحركة التجارية والسياحية، ولكن أيضاً بالحركات الثورية. وعلى الأرجح فإن علي كان قد انتمى إلى حركة القوميين العرب التي كانت التنظيم الحاكم داخل الجبهة القومية.

في تلك الفترة تحديداً ولد طارق النجل الأكبر لعلي من زوجته الأولى، التي انفصل عنها بعد فترة وجيزة.

تزوج علي نهاية الستينيات من منى عبده حسن. ومطلع السبعينيات، وكان ما يزال مقيماً في عدن، رزق بمولوده الثاني فتحي، ثم فتحية ووائلة وشفيع.

علي، الذي كان قد أسس لاسمه شهرة في مجال الطبخ، غادر عدن عام 1974، باتجاه صنعاء. وفي فندق مدينة سام، الذي كان ذائع الصيت وقتها، عمل إلي جانب رئيس الطباخين ذي الهوية الفرنسية. تالياً كان علي يشغل عن استحقاق موقع رئيس الطباخين بعد مغادرة الخبير الفرنسي!

<<<

رغم شهرته كطبَّاخ لا يجارى في أهم فنادق العاصمة، فقد اختار أن يبني مشروعه الخاص. فدخل في شراكة مع شخص آخر، مؤسساً مطعم السندباد.

رغم شهرته كطبَّاخ لا يجارى في أهم فنادق العاصمة، فقد اختار أن يبني مشروعه الخاص. فدخل في شراكة مع شخص آخر، مؤسساً مطعم السندباد.كان السندباد علي عبدالمجيد المنحدر من أسرة فلاحية في ريف تعز، وهو يواصل رحلته الشاقة، ولكن الشائقة في صنعاء، يستثمر خبرته العدنية باقتدار. في عدن تعلم فنون الطباخة التي تتطلبها مدينة كوزموبولوتية ضاجة بالحياة والأفكار... والبشر أيضاً. وإلى الطباخة تعلم كيف يتعلم!

قبل أن تحل ساعة الشؤم في ليل شباطي مجدب، كان لدى علي الذي اجتاز للتو، خط الأربعين سنة، مشاريع لم تكتمل، فالمشروع الذي أراده إنجاز حياة، كان يتعثر بسبب خلافات مع الشريك، ثم مع المؤجرين.

وفي الأثناء كان يحاول تحسين معارفه في اللغة الانجليزية التي حملها من عدن. وأبعد من ذلك فإن الرجل العصامي الذي حرم في طفولته من فرصة الالتحاق بالمدرسة كان يخطط لإكمال دراسته الثانوية، بعد أن أكمل المرحلة الإعدادية.

بعدسة مجمعة، كان السندباد الناشط في الحزب الديمقراطي الثوري (الوريث التنظيمي لفرع القوميين العرب في الشمال) في اللحظة الحرجة مطلع الثمانينات، فالمطعم مغلق بسبب الخلافات مع الشريك والمؤجرين، والقبضة الأمنية تشتد ضد المعارضين، وبخاصة اليساريين منهم. وعلى ما يبدو فإن جهاز الأمن الوطني استطاع أن يحقق اختراقات داخل صفوف معارضيه العتيدين. وكان الحزب الديمقراطي الثوري ينكشف للمرة الأولى أمنياً، رغم سجله المشهود بالقدرة التنظيمية فائقة الدقة. وطبق تفسير أحد رفاق علي، فقد وقع الاختراق جراء تشكيل حزب الوحدة الشعبية من عدة فصائل يسارية في الشمال، أبرزها الديمقراطي الثوري.

حالة حصار

كانت رحلة «السندباد» توشك على الانتهاء قسرياً.

كان أحمد الشقيق الأصغر لعلي، قد أمضى في السجن 8 أشهر بشبهة الانتماء للحزب ذاته. وقد أطلق سراحه في ديسمبر 1982. لكنه ظل موضع رقابة أمنية. وفي مطلع فبراير 1983 طلب ضباط أمنيون من أحمد ملازمة منزل صهره (زوج أخته) علي عبدالله حاشد القريب من مبنى الأمن الوطني، كان الأمن يراقب الجيران ليل نهار. وقد أبلغ أحمد وصهره علي بأنهما تحت الإقامة الجبرية، وليس من حقهما مغادرة المنزل لأي سبب.

كان علي عبدالله حاشد، ميسور الحال بمقاييس ذلك الزمان. وكان منزله، موضع وجهة أهل منطقته، الأقربين منهم والأبعدين. وقد كان على محمد مرشد ناجي وزوجته أن يدفعا ثمن جهلهما بالقونين العرفية لجهاز الأمن الوطني، إذ قاما بزيارة المنزل مساء أحد أيام الحصار لأسباب اجتماعية. وعند مغادرتهما توجب عليهما مرافقة المحاصرين لغرض استجوابهما في مقر مجاور. بعد استنطاقهما غادر محمد مرشد ناجي (صاحب استديو تصوير في شارع العدل) وزوجته مكتب التحقيق بسلام!

كان الحصار الأمني مضروباً على المنزل، وتم فصل خدمة الهاتف عنه، وانتظر رجال الأمن الزائرين المفترضين.

في التاسعة من مساء 11 فبراير طرق الباب علي عبدالمجيد، كان على الأغلب، قد علم بانكشاف اسمه لرجال الأمن. بدا وكأنه هارب من ملاحقيه. في الثانية بعد منتصف الليل اقتادت مجموعة أمنية الرجال الثلاثة إلى مبنى الأمن الوطني.

«أخذونا بعد أن عصبوا أعيننا، كل واحد في سيارة»، قال لـ«النداء» أحمد عبدالمجيد (المولود عام 1954). أضاف: «عرضونا على مجموعة من المعتقلين للتعرف علينا، في نفس الليلة نقلوني إلى دار البشاير (السجن الشهير في البونية)، وأطلقوا سراح علي حاشد، وأبقوا علي عندهم».

بعد شهر من واقعة الاعتقال، تم الافراج عن أحمد عبدالمجيد. وبعد 24 سنة ما يزال أحمد يتذكر تفاصيل «ساعة الشؤم» التي حلت بأسرة كاملة.

وكان علي الذي لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً بمثابة المعلم لأخيه الأصغر.

وطبق أحمد، فإن الأخ الأكبر غير المتعلم، «كان متطلعاً ويقرأ جيداً لتثقيف نفسه، ويدرس الانجليزية، ويواصل دراسته الثانوية». «كان معلمي، وهو الذي استقطبني للحزب (الديمقراطي الثوري)، وأحياناً كان يخشى عليَّ من الخطر». بنبرة مشبوبة بالحب يتذكر ساعة مازحه علي، بعد أن أفرج الأمن عنه في حملة اعتقالات سابقة. داعب علي أخاه الأصغر الخارج لتوه من المعتقل: «مسكوا العكابر... والعراري ماقدرولهمش».

الهروب إلى عدن!

بعد 8 أشهر من حملة فبراير 1983، بدأ الأمن بالإفراج عن بعض المعتقلين، لكن علي لم يغادر قط مبنى الأمن السياسي، وقد علم أحمد من معتقلين أفرج عنهم من سجن الأمن السياسي بأن علي تعرض لتعذيب منهجي وقاس جراء رفضه الإدلاء بأية معلومات عن رفاقه.

أفاد أحد المفرج عنهم بأن رئيس الطباخين تأذى من التعذيب في مناطق عدة في جسده، وبخاصة إحدى عينيه.

بعد مضي سنوات على واقعة الاعتقال، التقى أحمد بالصدفة، مسؤولاً رفيعاً في الأمن الوطني كان ذا صلة بالملف. وقد ابتدره بالسؤال عن مصير علي، فأجاب رجل الأمن المحترف ببرود: لقد هرب إلى عدن!

لم يغادر السندباد السجن قط. في عالم المجاز فقط يمكن اعتبار المسؤول الأمني المحترف صادقاً، فمن المرجح أن «السندباد» سافر إلى عدن مراراً بعد اعتقاله: سافر إلى أيامه الخضر هناك، إلى الفتى الباهر الذي كانه، إلى الفردوس التي أرادها على الأرض، وإلى الفردوس التي كانت عنوان خلاصه في السماء.

حامل الراية.. والأثقال

«أنا متُ قبل 24 سنة»، يقول فتحي في معرض تفسير أسباب عدم خوفه من إمكانية تعرضه للخطر جراء مثابرته على استرداد أبيه.

ما من شك في أنه حي. رجل في ال 36 يقف في كبرياء راكناً إلى عمود انتظمت فقراته من الحب والكدح والألم والولاء.

في 11 فبراير 1983 كان في الثانية عشرة من عمره. مذَّاك بدأ الإبن البكر لمنى بمغادرة البيت في القرية لسببين: العلم والعمل.

بعد 5 سنوات كان قد أكمل الإعدادية، وانتقل إلى العاصمة باحثاً عن أب... ووظيفة.

وجد وظيفة في وزارة المواصلات، وما يزال يجهد في البحث عن أبيه.

بعد أسابيع من انتقاله إلى صنعاء، حرَّر فتحي مذكرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره -حسب نص المذكرة- المسؤول الأول والأخير عن (أمن) المواطن، طالب فيها الرئيس بالسماح له بزيارة أبيه المختطف من قبل الأمن الوطني، أو إطلاق سراحه. وإذ شدَّد على أن ما وقع لأبيه هو محض اختطاف أمني، ذكَّر الرئيس القائد بالله الجبار المتكبر المنتقم.

تحمل فتحي باكراً مهمة ملء حيز من الدور الشاغر. صار رجلاً قبل الآوان، لكنه لم يترجل قط. وقد تأكدت «النداء» من مصادر عديدة بأنه أضطلع بالمهمة المستحيلة منذ 1988.

كان أخوه الكبير (طارق) قد غادر إلى الصين، وكان رفاق أبيه الكبار مطاردين في كل مكان، وكان قدره أن يحمل الرأية و حده.

تجاوب الرئيس علي عبدالله صالح مع مذكرة الفتى الطالع من صلب أبيه. وفي 1989 صدرت مذكرة مذيلة بتوقيع الرئيس تطلب من رئيس جهاز الأمن الوطني «الاطلاع على شكوى أولاد علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم العبسي،والإيضاح عن ذلك».

تجاوب الرئيس علي عبدالله صالح مع مذكرة الفتى الطالع من صلب أبيه. وفي 1989 صدرت مذكرة مذيلة بتوقيع الرئيس تطلب من رئيس جهاز الأمن الوطني «الاطلاع على شكوى أولاد علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم العبسي،والإيضاح عن ذلك».طبق إفادة فتحي فإن مدير مكتب الرئيس امتنع عن وضع الختم على توقيع الرئيس.

لكن المدير وجه مذكرة في 26 نوفمبر 1989 إلى العقيد غالب القمش، يطلب فيها «الإطلاع على مذكرة فتحي بخصوص اختفاء والده، والتوجيه بما ترونه».

كانت المذكرات المتبادلة بين الرئاسة والجهاز تتم عبر قنوات سرية، لكن الباحث المتشوق لأبيه لم يعدم وسيلة للحصول على نسخ منها. وكان ظاهراً في المذكرات الرسمية نية المتورطين في إطالة أمد البحث، إذ تعمدوا دوماً استخدام مفردة اختفاء، عوض «اعتقال» التي يعتمدها دوماً «رب الأسرة» الصغير.

وقد علم فتحي في وقت لاحق من عام 1990، أن مكتب الرئاسة حرر مذكرة تعقيبية أخرى موجهة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني. كانت مجرد مذكرات!

لم يعرف اليأس طريقاً إلى قلب الفتى وفي 31 يناير 1990، تمكن من استصدار مذكرة من النائب العام علي محمد اليناعي، موجهة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني، جاء فيها:

بخصوص شكوى أولاد المدعو علي عبدالمجيد (...) والتي مفادها بأنه قد اختفى في عام 1983، ولم يعرف عن مصيره شيء (...) وعليه نأمل الإطلاع والإفادة إذا لديكم أي معلومات».

قال لـ«النداء»: ذهبت مذكرة النائب العام بقناة رسمية، وقد تابعت مكتب النائب العام وقيادة الجهاز، ولم يكن هناك أي رد»، ثم أردف ممتعضاً: «كانت مجرد مذكرة لشراء سكوتك».

قبل أسابيع من قيام الوحدة، بلغ الشاب فتحي أن جار الله عمر وقياديين آخرين من الحزب الديمقراطي، موجودون ضمن وفد في فندق رمادة حدة. سارع إلى الفندق حاملاً ملف أبيه: «أستمع جار الله لقضيتي، وعرضت عليه وثائق ومذكرات، ووعدني بطرح الموضوع في اللقاءات التي ستتم في قيادات عليا». استعاد مشهد اللقاء بالقيادي الاشتراكي اللامع.

صباح اليوم الذي ألقى فيه علي سالم البيض خطابه الشهير في ميدان السبعين قبل الوحدة، قرَّر فتحي المجازفة، وحمل نسخة من مذكرة الرئيس، وطرق باب عبدالله محرم المسؤول البارز في جهاز الأمن الوطني. دلف إلى حوش «منزل محرم»، وتقدم من الرجل الذي كان يستعد لطلوع سيارته، فتح ذراعه ليسلمه المذكرة الرئاسية.

لم يخف محرم إنزعاجه. وبحسب فتحي، فإنه «هتر (انتزع) المذكرة من يدي، ثم نهرني بشدة قائلاً: ما هوش عندنا».

قبل أن تنطلق سيارة المسؤول الأمني، قرر فتحي أن يضع اللمسة الأخيرة على المشهد، فأطلق صيحة مغموسة بمرارات سنين: «لكنه معتقل عندكم»، غادرت السيارة مسرعة» باتجاه ميدان السبعين حيث سيلقي قادة الوحدة الموعودة خطابات على الجماهير الغفيرة... الغفورة!

<<<

«تفاءلنا بقيام الوحدة»، زفر فتحي الذي استنزفت سنوات الوحدة ال17 رصيده من التفاؤل.

أعلنوا عهد التسامح والوئام وإغلاق ملفات الماضي -تحدث دون حماسة- صدَّقنا وقلنا موضوع أبونا إنساني. وزاد: بعد الوحدة أُفرج عن معتقل من نفس الفترة إسمه علي نعمان، لكن أبي لم يخرج. ذهبت إلى علي نعمان وسألته عن أبي، فأفاد بأنه في فترة التحقيقات كان يتواصل مع أبي عبر إطلاق أصوات محددة، كما كان يسمح المحققين أو السجانين ينادون عليه بالإسم، لكن التواصل انقطع بعد قرابة 3 أشهر.

بعد سنة عرض حامل الراية، على ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب، قضية والده في مذكرة وقعها عن الأسرة الصابرة، أشار فيها إلى معاناة أسرته جراء تسويف واستعلاء الجهات الأمنية، وكتب: عندما كنا نتابع الأمن الوطني كانوا يفيدوننا بأنه غير موجود، ومرات يقولون إنه قد خرج منذ فترة و نزل يعمل في عدن (...) سئمنا من الاكاذيب، ونحن (الآن) على ثقة بأننا في ظل الجمهورية اليمنية سنلتقي بوالدنا». حرر المذكرة نيابة عن 8 من أفراد أسرته هم أخوة طارق (الكان يدرس في الصين) وشقيقه شفيع، وشقيقتاه فتحية ووائلة... وجداه (من أبيه) عبدالمجيد عبدالقادر، وحمامة دماج.

مات الجد عبدالمجيد بعد أشهر من تحرير المذكرة التي أحالها رئيس مجلس النواب إلى لجنة حقوق الإنسان للمتابعة. وبعد 4 سنوات ماتت الجدة حمامة.

وسائل شتى لجأ إليها فتحي «المتشائل»، وقد طرق قنوات متنوعة، ولاذ بوسطاء، وغالباً ما تم تجاهله، وأحياناً جاءه الرد يحمل نبرة وعيد من مغبة الاستمرار في «البحث عن طباخ ماهر»، لم يتذوق سجانوه أصنافه!

لكن الطفل الذي تذوق «كيكاً فاخراً باللوز والفستق»، ما يزال يتابع البحث عن مصير «الشيف» علي عبدالمجيد.

البحث عن مذاق كيك فريد

يعمل المهندس طارق في تعز، مشرفاً على مشاريع طرق. في جيبه يحمل آلة حاسبة، في غطائها الجلدي يحتفظ بصورة مثله الأعلى علي عبدالمجيد، الذي تعلم منه مهارة الطبخ، علاوة على أشياء أخرى.

في منزله المتواضع بمدينة تعز، يقيم طارق المولود عام 1964، مع زوجته وأطفاله. وإذ يشاهد برامج الطبخ على الفضائيات يغمره الحنين لصباحات صنعائية جميلة، كان فطوره فيها كيك مطعم باللوز والزبيب لم يذق مثله قط منذ اعتقال الطباخ الاستثنائي الذي كان يعده له.

لا أحد يجاري أبي في فنون الطبخ، يقول طارق بلغة قاطعة. «كان يتقن إعداد كل صنوف الطعام، بما في ذلك الحلويات». أضاف قبل أن يضرب مثلاً: «بعض الفنادق التي عمل فيها اشتهرت بسبب مطاعمها، كفندق الاسكندر في شارع القصر الجمهوري». الإبن الذي يحمل جينات أبيه وموهبته في الطبخ، يقدم مثلاً آخر: في طفولتنا، فتحي وأنا، أقمنا مع أبي في العاصمة، وقبل مغادرتنا إلى المدرسة كان يعد لنا قطعاً كبيرة من الكيك المطعم باللوز والزبيب» ويختم: «كلما خطر أبي على بالي أحن إلى الكيك الذي كان يعده لنا، والذي لم أذق مثله قط».

إلى الحنين والفقد والألم، تتواجد دوماً مشاعر الاعتزاز بالأب: «أتابع برامج الطبخ في الفضائيات، وأعتز بأبي، كان طباخاً من الدرجة الأولى، وحاز عديد من شهادات الخبرة والتكريم من فنادق وسفارات ومؤسسات محلية و خارجية».

في فندق مدينة سام عمل علي عبدالمجيد رفقة رئيس الطباخين (الشيف الفرنسي). ويقول طارق: كان الشيف الفرنسي الذي يعمل براتب 6000 دولار، يستعين بالكتب لإعداد أطباق معينة، خلاف الوالد الذي لم يكن يحتاج لأي كتاب بحكم مهارته وخبرته».

إلى فنون الطبخ، تعلم طارق، الذي كبر في كنف أبيه، دروساً غزيرة أثناء ملازمته أبيه: «علمني حب القراءة». وزاد: «كانت ثقافته غزيرة، وكنت إذ أقرأ كتباً فكرية بحوزته، يبادر إلى توضيح ما يصعب عليَّ فهمه من أفكار».

ولد طارق عام 1964، وانتقل طفلاً إلى عدن للعيش في كنف والده الذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى (والدة طارق). في منتصف السبعينيات قرَّر والده الانتقال إلى عاصمة الشمال. وكان على طارق أن يكمل الصف الرابع الابتدائي في مدرسة الميناء بالتواهي بعدما رتب الأب مكان إقامة لإبنه البكر في منزل أسرة صديق من بني حماد يقطن التواهي. بعد الموسم الدراسي لحق طارق بأبيه إلى «شمال الوطن»، ولكن إلى قرية الأشاوز، وهناك أكمل دراسته الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي. في 1978، انتقل الفتى إلى العاصمة، والتحق بإحدى مدارس العاصمة لإكمال المرحلة الإعدادية. لم يكن وحده، فقد طلع رفقة أخيه فتحي الذي تم تسجيله في المدرسة الأهلية بصنعاء كطالب في الصف الثاني ابتدائي.

استأجر علي الذي كان في أوج تألقه، بيتاً في الطبري. وصباح كل يوم كان يعد وجبة الصباح لولديه، وهي عبارة عن كيك لا مثيل لمذاقه، كما يؤكد طارق وفتحي، ثم يغادر بعدهما إلى مكان عمله.

تذوق طارق الكيك، ومع الكيك تذوق السياسة. وهو التحق بالمدرسة الفنية بعد إنهاء الإعدادية بتفوق.

كانت مشاريع الأب قد بدأت تنكشف للأخطار، وبخاصة مشروع العمر (المطعم)، دخل علي في خلاف مع مؤجري المطعم الكائن في شارع علي عبدالمغني أمام سينما بلقيس. وعلى الأرجح فإنه لم يرتح لطريقة شريكه في التعامل مع إيرادات المطعم.

وتوجب على طارق أن يساعد أباه الغارق في مشاكل العمل. وقد اضطر الابن أن يؤدي أحياناً دور أبيه في المطعم. «كنت أدير المطعم لوحدي»، يتذكر أيام المحنة، عندما تم حبس أبيه احتياطياً بسبب مشاكل المؤجرين. في صيف 1981، كنت أنام في المطعم «بينما والدي محبوساً في قسم شرطة».

شدَّد المؤجرون الضغط على طارق الفتى الأعزل من كل سلاح. وفي العاشرة من صباح أحد أيام المحنة، كان مجموعة من الرجال يدهمون المطعم. «أذكر تفاصيل تلك الساعة كأنما وقعت اليوم»، جَزَمَ طارق خلال اتصال هاتفي ممتد أجرته «النداء» معه الأحد قبل الماضي. «كانوا يشتوا يأخذوني، وكنت قد أعددت نفسي لمواجهة كهذه».

أضاف: «باستثناء عمال المطعم، فقد كنت وحيداً، وقد تواريت عبر باب المطبخ، وعلمت لاحقاً أنهم أغلقوا المطعم».

في تلك الأثناء خاض علي حربين في آن، حرب استرداد المطعم، وحرب تفادي الأجهزة الأمنية.

وكان طارق اللصيق بأبيه، يواصل التعلم منه: «علمني أبي أن أعطي الأولوية لدراستي». يستعيد وصايا مثله الأعلى: «كان يقول لي دائماً: الفاشلون في الدراسة هم الذين تستغرق السياسة حياتهم».

تعلم أيضاً فنوناً أخرى، ففي تلك السنوات كان كتاباً في الماركسية كفيلاً بقذف صاحبه في ثقب أمني أسود. «كان أبي يغلف كتبه المحرمة في قصدير، ثم يخبئها في جوانب فرن المطعم».

سهل على رئيس الطباخين إخفاء كتبه، لكنه لم يتمكن من كسب حربه الأخرى.

كان بساط الريح يقترب بصاحبه من الثقب الأسود.

ويتذكر طارق أحداث 11 فبراير 1983 جيداً: «طلب مني (ح. ع) وهو أحد رفاق أبي، أن التقيه أمام أحد المحلات الشهيرة في شارع الزبيري». «ذهبت في الموعد المحدد، ولم أجد رفيق أبي»، كان (ح. ع) قد وقع في قبضة رجال الأمن الوطني.

مساء اليوم نفسه ذهبت إلى بيت عمي علي عبدالله حاشد (زوج عمة طارق) كان الخطر يحيط بالبيت. «لم أدخل، بل خرج رجلاً متأبطاً مسدساً»، وقد أومأ إلي عمي بطلب المغادرة، وقد تجاهلوني لصغر سني».

بعد منتصف الليل اعتقل علي عبدالمجيد، وأخوه الأصغر أحمد عبدالمجيد، وزوج أخته علي عبدالله حاشد، وكانت تلك نقطة فاصلة في حياة طارق، بعدها كدح ليكمل تعليمه، وخبر محناً لا تحصى، واستطاع مرات عدة أن يجتاز مطبات أمنية، وتمكن قبل سفره إلى الصين عام 86، للدراسة الجامعية، أن يحقق ضربة مزدوجة ضد الأمن الوطني، إذ تحصل على شهادتي حسن سيرة وسلوك للغرض نفسه (السماح بالسفر من قبل الجهاز الأمني ذي المهابة والسطوة). ومعلوم أن السفر إلى الخارج للدراسة كان يقتضي الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأمن.

تخرج طارق في 1992، وهو ينتقل بدواعي العمل بين عدة محافظات، حالياً يقيم مع زوجته وأطفاله في تعز. ولم ينس في تصريحاته لـ«النداء» أن يعبِّر عن امتنانه لخالته منى (زوجة أبيه): «لقد أحسنت تربية إخوتي»، قال معتزاً بها.

الإبن الذي يبحث عن سر أبيه، يحمل في جيبه آلة حاسبة، وإذ يفتح غلافها مرات عدة في اليوم، يعانق وجه أبيه، ومتى صادف طباخاً في فضائية، سافر عبر الزمان وراء مذاق كيك عزيز المنال لكنه لا يلبث أن يهوي في بئر حرمان لاقرار له، فإذا هو يتمتم: أشتي أعرف أيش مصيره؟

شراكة عمر مع الغياب!

بشرى العنسي

«راح عمرنا مع الغائبين»، قالت منى عبده حسن الزوجة التي أمضت حتى الآن نصف عمرها في انتظار شريك العمر.

منذ رمضان الفائت تقيم في العاصمة في منزل ولديها فتحي وشفيع، وذلك لغرض مداواة آلام في العمود الفقري.

«تعبت... تعبت.. من بعد ما ضاع»، قالت لـ«النداء» ساعة زارتها قبل أسبوعين. وخلال اللقاء كان يحيط بها شفيع وزوجته، وحفيدها سامي، وابنها البكر فتحي.

لم يكن تعبها طريقها إلى الراحة. كانت في الخامسة عشر عندما تزوجت من علي، ورزقت بطلفها الأول فتحي مطلع السبعينيات، ثم انجبت فتحية وشفيع ووائلة التي كانت في الثانية عندما ألقي القبض على أبيها.

اضطرت أن تعمل لتربي الجهال وتدرسهم.

«سجنوهم وما همش داريين أن بعدهم أسر». قالت هذه العبارة الحارقة بلغة محايدة، لكأنها تدين عصراً بأكمله. وهذه الإدانة المضمرة هي الوسيلة التعويضية لمقاومة الشر القابع في السجن وفي القصر.

كان فتحي في العاشرة، وقد اضطر للعمل في القرية باليومية، لمساعدة أمه، وكان على منى أن تعمل أيضاً. «كنت أشقي وأحجن وأصرب»، استعادت الأيام السود: «درستهم وربيتهم والحمد لله، لكن لو تدري كم تعبت!»، وأردفت: عشنا منتظرين ذلحين شيخرج، ذلحين شيخرج، ربيت ودرست، وانتظرت».

كبر الأولاد وتخرجوا وتزوجوا وبقي السؤال يلازم منى: «كل الذين اشتغلوا بالسياسة وسجنوا خرجوهم، إلا هو ما حناش داريين وينه».

***

رحلة قسرية إلى سقطرى!

فهمي السقاف

عبدالسلام عمر حسن، مهندس طيران، برتبة ملازم خريج الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، شاب طموح علقت أسرته عليه آمال كبيرة مضافة إلى أحلامه وآماله الخاصة عليه السعي لتحقيقها.

لكن، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، إذ لم تتح له فرصة، لتحقيق شيء مما يصبو إليه وما تصبو إليه أسرته؛ كان هناك من فتح أبواب الجحيم لتتطاير حمماً وشظايا وأزيز رصاص في ال13 من يناير 1986.

كان في عمله عندما بدأ الاقتتال. لم يكن يحمل سلاحاً، وذلك شيء عادي حينذاك في معظم وحدات القوات المسلحة في عدن، تجد ضباط وأفراد تلك الوحدات دون سلاح إلا المناط بهم أداء بعض الواجبات والمهام كالحراسة، فقط بعض كبار الضباط لديهم مسدسات.

غادر رفقة 4 من زملائه في العمل. حالما سنحت لهم فرصة غادروا معسكرهم عائدين لمنازلهم وأسرهم مدركين أن لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث من قتال إذ لم يوزع عليهم أي من الفرقاء سلاح ليشاركوهم جنونهم الذي تلبسهم قبيل عدة أشهر ولم يسع أحد ممن كان يفترض فيهم أنهم مسؤولون لكبح جماح هذا الجنون الذي ترك ليتفاقم.

كان جل همهم أن يصلوا إلى منازلهم بسلام. مضوا في طريقهم حتى بلغوا جولة كالتكس، كانت كل جولات عدن وتقاطع طرقها نقاط تفتيش استخدمت منذ الطلقة الأولى.

أوقفوا، طُلب إليهم إبراز بطائق هوياتهم إذ كان الاعتقال حينها حسب الهوية. إذ لا يهم إن شاركت في القتال الدائر حينها من عدمه، المهم من أين أنت جغرافياً يُحدد مصيرك.

وهذا ما حدث لعبدالسلام وغيره كثر، كانوا خمسة -بحسب شاهد عيان اتصل بأسرة عبدالسلام- اقتادهم شخص يدعى «عبدالحميد» من جولة كالتكس إلى سجن المنصورة ليلبثوا فيه يوم أو بعض يوم، ويرحلوا إلى معتقل «مدرسة النجمة الحمراء» هناك اكتشف أحد السجانين أن من بين نزلاء المعتقل من يمت بصلة قرابة للمعتقل القادم «عبدالسلام».

وهكذا كان على عبدالسلام مواصلة رحلته القسرية ليصل إلى سجن الضالع (قصر الأمير شعفل).

مطلع فبراير 1986م وصل إلى منزل عبدالسلام شخص قادم من الضالع (أحد عناصر الأمن) ليبلغ والده بأنه رأى إبنه في سجن الضالع. طلب الأب من «فاعل الخير» أن يصطحبه معه ليزور إبنه ويطمئن عليه. رفض عرض والد عبدالسلام بحجة خوفه عليه من ان يُزج به في السجن إلى جوار إبنه، مقترحاً بأن تذهب الأم عوضاً عنه لسجن الضالع علّها تتمكن من زيارة ابنها، لأنها امرأة واحتمال زجها في السجن مستبعد جداً. رفض الأب المقترح خوفاً مما قد ينالها من عنت وإذلال.

لاحقاً أبلغ شخص متعاطف مع الأسرة، أم عبد السلام، بأن إبنها ومعتقلين آخرين واصلوا رحلتهم الاجبارية من الضالع إلى سجن المشاريع بعدن. ذهبت هي لزيارة قريب لها معتقل في سجن الفتح دقائق سُمح لها. وقبل نهاية الزيارة يتلقى قريبها ضربة بعقب بندقية حارسه على ظهره ليدخله زنزنته مرة اخرى، هناك عرفت أنه يمضي «عبدالسلام» في رحيله الاجباري إلى سجن الفتح الشهير قادماً إليه من سجن المشاريع. ويفيد شاهد عيان أسرة عبدالسلام بانه تم ترحيل مهندسي الطيران الارضيين والجويين وأيضاً الطيارين المعتقلين على متن زورق إلى جزيرة سقطرى. رحلة قسرية صوب المجهول حتى اللحظة: متى ينتهي هذا العبث بمصير انسان هذه البلاد. من حق هذه الأم معرفة مصير فلذة كبدها. إن كان على قيد الحياة أين هو؟! وإنْ كان صُفي جسدياً فمن يدل أمه على قبره؟

أسرة عبدالسلام تتسلم، بعد متابعات مضنية، من الدولة راتباً هو أقل من راتب جندي وهو الذي اختفى قسرياً برتبة ملازم أول.

***

اطفاله ينتظرون 13 عاماً:

ما زال باب منزل داوود مشرعاً

فضل مبارك

13 عاماً وما زال باب منزلهم مشرعاً على مصراعيه بانتظار طرقات الغائب الذي خرج في يونيو من العام 1994 ولم يعد حتى اللحظة أو يسمع كلمة عن أخباره.

طفلاه مروان وعبدالرحمن لم يطعما بعد الفرحة بكلمة «بابا» التي يتباهى بها أقرانهما في قرية الدرجاج بمحافظة أبين. وغابت عنهما فرحة انتظار الأب نهاية كل نهار، وهو يحمل لهما كيس الهدايا من سوق المدينة.

خلف مروان وعبدالرحمن تقف أم حزينه بقلب عصره الشوق لزوج غائب ما زال اريجه يفوح في ارجاء البيت، ولهفة مع كل طرقة باب لعل وعسى وبروح مهجوسة بالخوف على مستقبل اطفال لم يعد لهما في هذه الدنيا من شيء حتى فتات العيش بعد ان تم قطع راتبه واستثنائه من أية اعانة، هو الذي قضى جل عمره في خدمة الوطن الذي غيبته دهاليزه في ظرف اكثر غموضاً.

كان داوود محمد يحيى ينأى بنفسه عن مماحكات السياسة ويرفض الانجذاب خلف التنظيرات الضيقة التي لا ترى في الوطن سوى المصلحة الذاتية، حزبه هو الوطن اليمني ككل.. وعمله هو كل حياته. نذر نفسه لنحو ثلاثة عقود من الزمن في تربية الأجيال وتخرج على يديه آلاف من الطلاب في تلك المناطق النائية من جبال يافع التي جاء حظه الوظيفي ان يكون فيها ولم يتذمر، كان قانعاً. يشعر أن أداء رسالته في هذه المنطقة الى عافها ابناؤها ورفض العمل فيها كثيرون، تعد وساماً رفيعاً على صدره.

وعندما شكلت وزارتا الخدمة المدنية والمالية عام 92 لجاناً لصرف رواتب الموظفين كان داوود في حالة مرضية (نفسية بحسب افادات وتقارير طبية رسمية أصيب بها) لم تسمح له بمقابلة اللجنة آنذاك وبعد ها باسبوع أخذ في المتابعة ولكن صنعاء حبالها طويلة لم تشفع له. وداخ السبع دوخات دون ان يحظى لا بيلح الشام ولا عنب اليمن، سوى المذكرة تلو الاخرى. وتوجيه ينطح توجيه ما زاد حالته سوء وصحته تدهوراً وهو يرى نفسه عاجزاً عن تلبية أبسط طلبات معيشة اسرته.

وعندما قامت الحرب المجنونة بين الاخوة الأعداء في صيف 1994 خرج من منزله في قرية الدرجاج بمحافظة أبين.. ولم يعد حتى اللحظة.

ظروف أسرته المغلوبة على أمرها والتي تعاني شطف العيش لم تمكنها من البحث عنه سوى السؤال في نطاق محدود، دون جدوى. كما أن حالتها لم تسعفها لمتابعة الحصول على راتبه كحق مشروع.. نظراً لما تتطلبه المتابعة من جهد وترحال.

***

الوزيرة المحاطة ب(9) مختفين من أُسرتها.. أي طريق تسلك؟

الوزيرة المحاطة ب(9) مختفين من أُسرتها.. أي طريق تسلك؟تفاصيل في الأعداد القادمة

أصداء..

بعد نشر الحلقة الأولى من هذا الملف، بث موقع «نيوزيمن»، بالاتفاق مع الصحيفة، مقتطفات منه. وكان الملف موضوع نقاش المنتدى الذي يوفره الموقع لمتصفحيه لإدارة نقاش حول القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام. فيما يلي عينة من الأصداء التي تولدت عن الملف.

< أذكر الأخوة في وزارة حقوق الإنسان إلى إنه وفقاً للإجراءات الدولية المتبعة للإبلاغ عن حالات الاختفاء إلى الأمم المتحدة، فأنة يحق لأية جهة أو أسرة أو حتى فرد أن يتقدم مرة وثانية وثالثة.. الخ للنظر في حالة اختفاء معينه.. هذا يعني إن الحالات التي استبشرت الوزارة بإغلاقها واعتبرت ذلك انتصارا تحقق بجهدا جهيد.. تلك الحالات يحق لها أن تفتح من جديد بتقديم رسالة لا تتعدى الثلاثة أسطر. لذلك فإن الحل لا يكمن في إغلاق الملفات، بل علينا أن نعمل على إيجاد الحلول و لكل حالة على حدة.. وفقاً لما تنص عليه قوانيننا الوطنية و أخلاقياتنا الإنسانية والمعايير الدولية ذات الصلة بهذه الحالات، ومبادئ العدالة والإنصاف.. وباتفاق الثلاثة الأطراف " الحكومة، أسر المفقودين، والأمم المتحدة ". بهذه الطريقة فقط نضمن بان تغلق الحالات وتطوى الملفات وأن لا تفتح من جديد. وهنا سيرتفع رصيد بلادنا أمام الدول في حرص حكومتنا على مصالح مواطنيها وفي رايتها لحقوقهم ورفع المظالم عنهم وإحقاق الحق لصاحبه. حينها ستنعم بلادنا بسمعة حسنة.. يمكن أن تستفيد منها للترشح إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان.

محامي أسر المفقودين*

< أشكر الأخوة في صحيفة النداء على تبنيهم لهذا الملف الحقوقي الشائك والبالغ الأهمية كما أن الشكر موصول لموقع نيوز يمن الذي سيثري الموضوع بهذا المنتدى وهي بداية طيبة وبادرة عظيمة لإثارة هذا الملف الذي عزف عنه كثير من المهتمين والحقوقيين رغم أهميته كونه ملفاً استثنائياً والصبغة الإنسانية فيه الأكثر إثارة، وأهمية والمطلوب تضامن الكافة من أجل توضيح ملابسات هذا الملف وضحاياه والذي سيظل مفتوحا طالما يخرج أصحابه من السرداب المجهول.

هاشم عضلات*

< مع احترامي لوكيل الوزارة إلا إنه لم يكن موفقاً في معالجته لهذا الملف الشائك، بل إنه يزيد الطين بله، فهو بجهوده التي رواها بزهو، يبين لنا بأن الوزارة تعمل على حرمان أسر المختفين قسرا من حقوقهم المشروعة دوليا في التعويض العادل وفقا للمعايير الدولية، وحقهم في معرفة مصير أبنائهم، واسترجاع مقتنياتهم وزيارة قبورهم، ونيل حقوقهم الوظيفية، الأدبية والمعنوية وغير ذلك، علما بأن راتب نهاية الخدمة حق يناله الحي والميت على حد سوى.. ولا يعتبر تعويضاً عن حالة اختفاء قسري. وأطمع من الأخ الوكيل بأن يتبنى مشروع قانون يقضي بأن المختفين هم شهداء، عسى ربي يكتبه له في ميزان حسناته. كلي ثقة من إن الأخت الوزيرة تقف إلى جانب حقوق أسر المخفيين، وستعمل على تصحيح مسار متابعة هذا الملف بما يضمن نيل كل ذي حق حقه. وكفاية تدليس، فهؤلاء هم أبناء وطننا الغالي، ولا يجوز دفنهم مرتين.

أسرة مفقود*

< أقول وبقناعة، بأن هذا الملف يشكل نقطة سوداء في تعاملاتنا الوطنية والإنسانية. كيف لا والعشرات من أبناء وطننا لا يزال مصيرهم مجهول رغم انقضاء عشرات السنين على اختفائهم. لمصلحة من تمييع مطالب أسر المختفين قسرا؟. لمصلحة من السعي لإغلاق مطالبهم؟ أليس ذلك يخدم الجناة؟ مع قناعتي بأن حكومة بلادنا ليست طرفا في اختفائهم.. لولا إن أسلوب التعامل معها رسمياً يوحي بتلبيسها هذه المشكلة.

مراقب

< معانة الأسر والمتعاطفين وغيرهم، لا تحتاج إلى تبيين، ومع ذلك فإن وزارة الحقوق بدلاً من أن تعمل على لملمة تلك المعاناة، نلمس بأن جهودها تنصب على تمييع قضايا الاختفاء, وكأن حكومة بلادنا طرف في تلك الإختفاءات، وكأنها تؤازر من قام بمثل تلك الإنتهاكات.

متعاطف

< الشكر للإخوة في صحيفة النداء علي جهودهم في متابعة القضايا الإنسانية بكل حيادية فحقوق الإنسان وكرامته يجب ألا تكون وسيلة للمناورات السياسية كما يرى البعض، ففي الحوار الذي أجرته النداء مع وكيل وزارة حقوق الإنسان كان الوكيل في موقف الدفاع علي عكس المحاور الذي كان في موقف الصحفي الباحث عن الحقيقة ليس إلا. قضايا المخفيين قسرياً يجب التعامل معها كقضية يمنية تعني اسر المخفيين وتعنينا كيمنيين قبل أن تعني المنظمات الدولية، وعلى كل من يرى غير ذلك أن يضع نفسه مكان المخفي قسرياً أو أسرة المخفي ليدرك ما تعانيه تلك الأسر.

يجب علي وزارة حقوق الإنسان والجهات المعنية التعامل مع هذه القضية علي أساس إنساني بحت و القيام بتحقيق محايد يقنع أسر الضحايا ويعوضهم تعويضاً عادلاً كونهم ضحايا قضايا سياسية، وما المانع من أشراك أسر المخفيين قسريا ومنظمات حقوقية في التحقيق؟

محمد شمس الدين

< في يوليو الماضي أعلن الوفد الحكومي المعني بإغلاق ملف الاختفاء القسري المنظور لدى الأمم المتحدة عن ما حققه من انتصار وقدرة على إغلاق 46 حالة اختفاء، وذلك بعد أن استفاد الوفد من عدم وصول وجهة نظر الأسر المعنية بتلك الحالات على ردود وتبريرات وزارة حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الوفد الموقر له الحق في المطالبة بإغلاق تلك الحالات، وهذا ما أعلنه الوفد من طرف واحد، ولا نعرف صحة ذلك من عدمه. باعتقادي إن فترة الستة أشهر هي فترة ليست مطمئنة للوزارة التي تعد الساعات والأيام كي تنقضي تلك الفترة لتتحجج بها، وترسل وفودها للمطالبة بإغلاق الحالات المتطابقة وانقضاء المدة. السؤال هو إذا كنا حقانيين هل تعتقد " وزارة حقوق الإنسان " إن عدم وصول ردود أسر الضحايا هو إعلان صريح منهم على التنازل عن حقهم في معرفة مصير أبنائهم؟ وهل عدم الرد يعني موافقتهم على إسقاط حقهم في المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية؟ هل تساءلت الوزارة عن أسباب عدم رد الأسر على ما تم بحق أبنائهم؟ هل وضعت الوزارة الموقرة بعين اعتبارها احتمالية عدم استلام الأسر لردود الوزارة المحالة إليهم عبر الأمم المتحدة. بسبب ضعف الخدمات البريدية في بلادنا أو لصعوبة العنوان، أو لتغييره، أو احتمالية الحجر على مثل تلك المراسلات التي تكون الأمم المتحدة طرفا فيها؟

أخواني الأعزاء.. إذا أردنا أن نكون منصفين.. علينا الاعتراف بان هذه مغالطة نغالط بها أنفسنا قبل أن نغالط بها الآخرين.علينا أن لا نتحجج بانقضاء فترة الستة الأشهر، علينا أن لا نتمسك بهذا العذر القبيح … علينا أن لا نعتبر عدم الرد هو بمثابة تنازل من الأسر عن حقوق أبنائها.. علينا يا أخوان أن نقف إلى جانب المظلوم.. اتقوا الله يا القائمين على حقوق الناس.

شقيق مفقود*